풍납토성(風納土城)

"백제 최초의 도성, 하남 위례성의 실체"는 풍납토성이다. 풍납토성은 둘레 3.5km, 높이 12m 이상, 저변의 폭이 40m 이상에 달하는 초대형 토성이다. 1997년부터 시작된 국립문화재연구소와 한신대학교 박물관의 발굴조사에 의하여 한성기 백제의 도성임이 밝혀졌다.

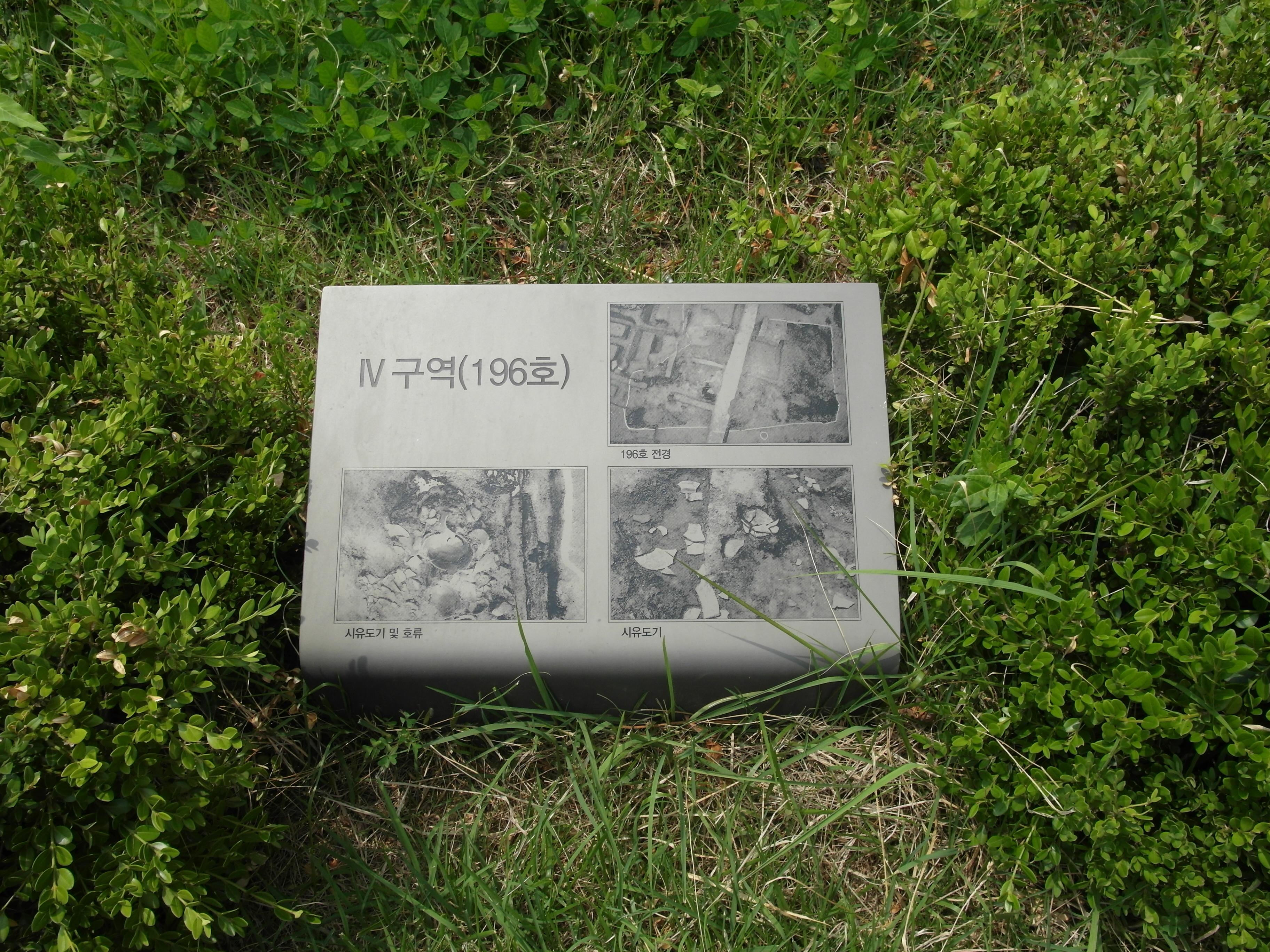

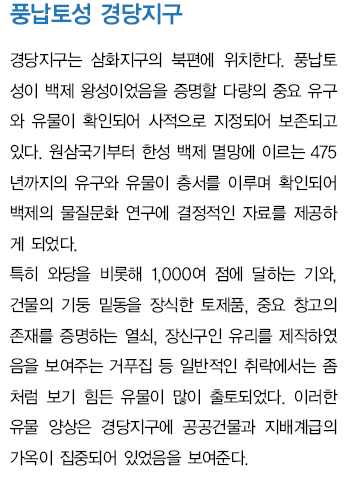

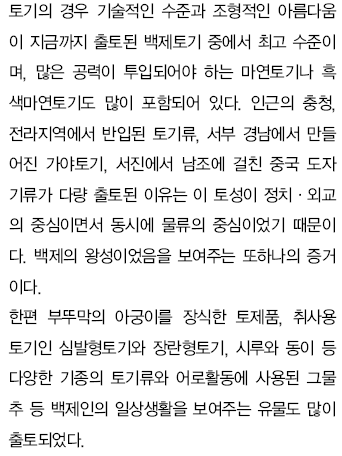

특히 1999년 이루어진 풍납토성 경당지구에 대한 발굴 조사는 그간 백제 왕성을 두고 논란이 됐던 이견들을 모두 정리한 대단한 발견이었다.

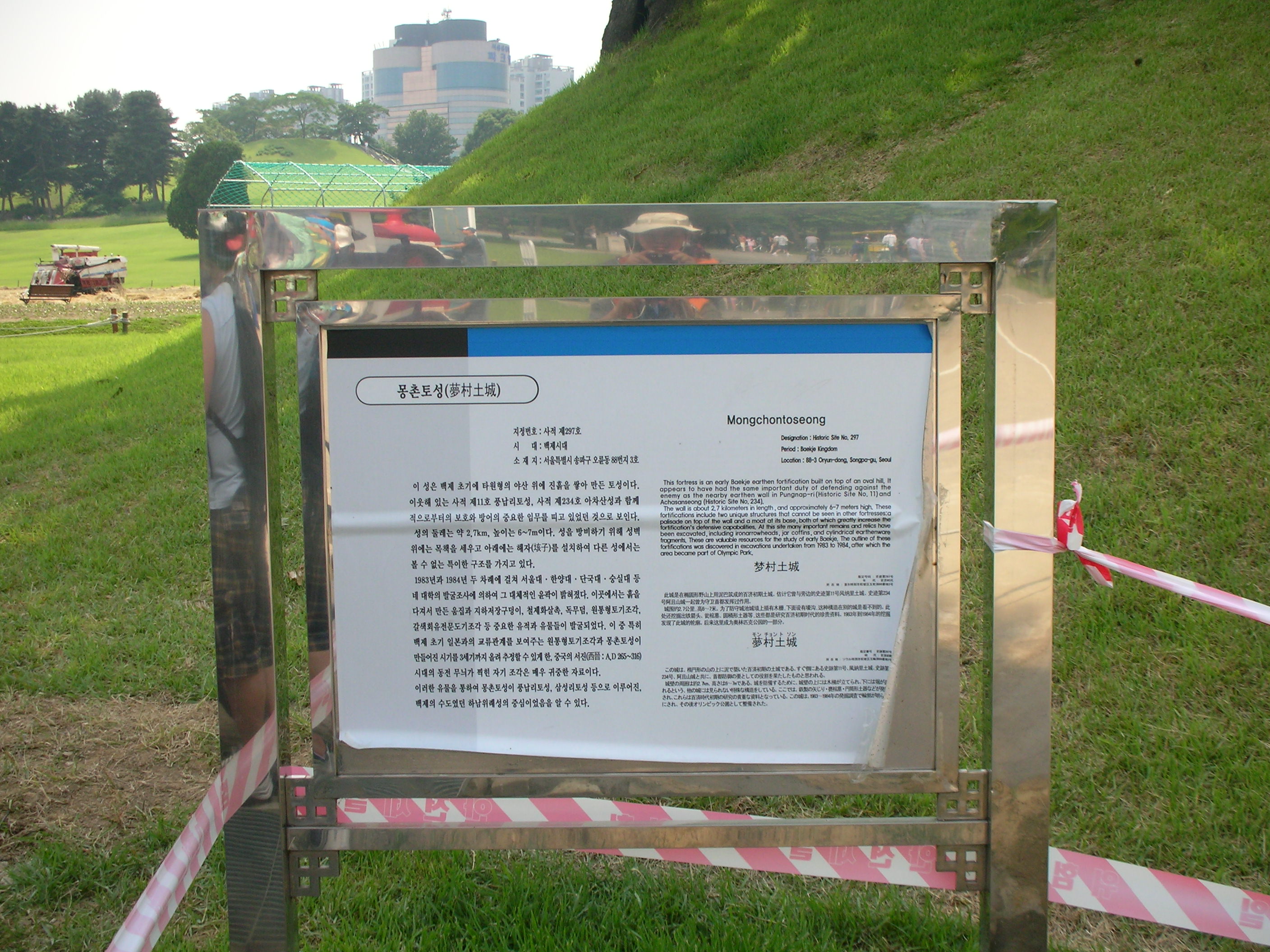

따라서 풍납토성이 왕성이 되면서 이웃한 몽촌토성, 그리고 석촌동고분군의 연결고리가 자연스럽게 이어지는 백제 7백 년의 역사가 정리되었다. 그중 5백 년 가까이 백제였던 곳, 그곳이 풍납토성을 위시한 서울 송파구 일원인 한성백제다.

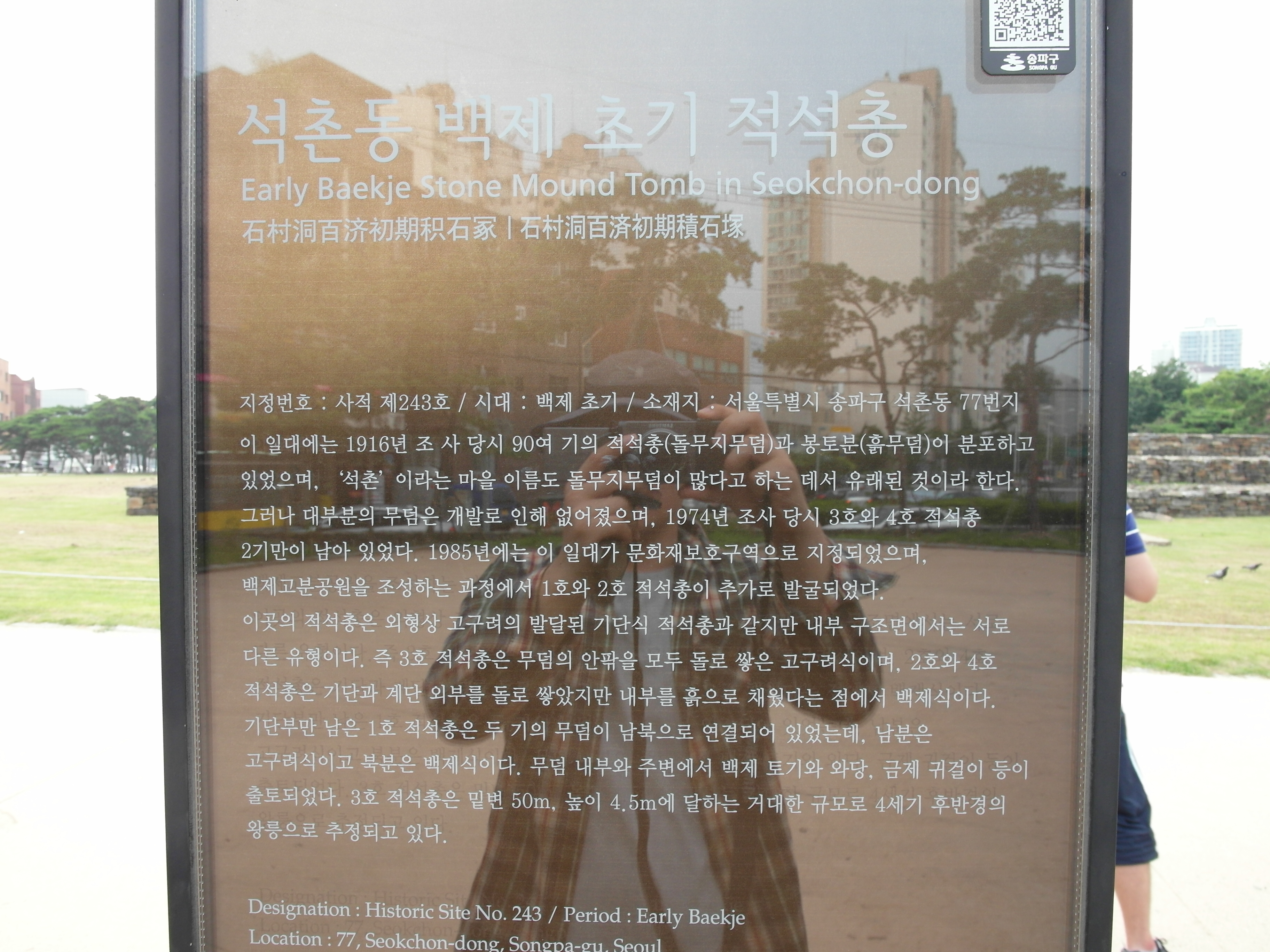

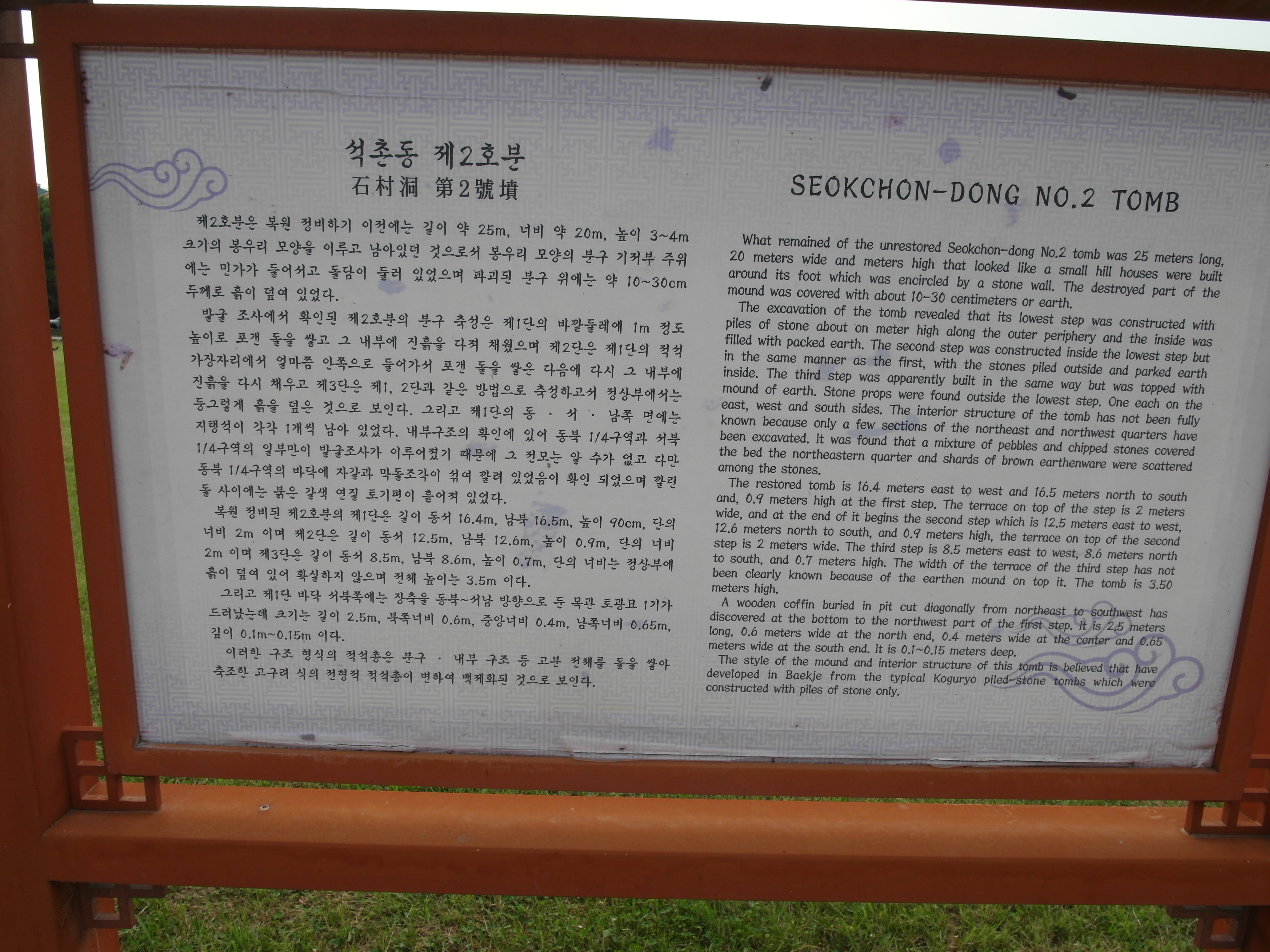

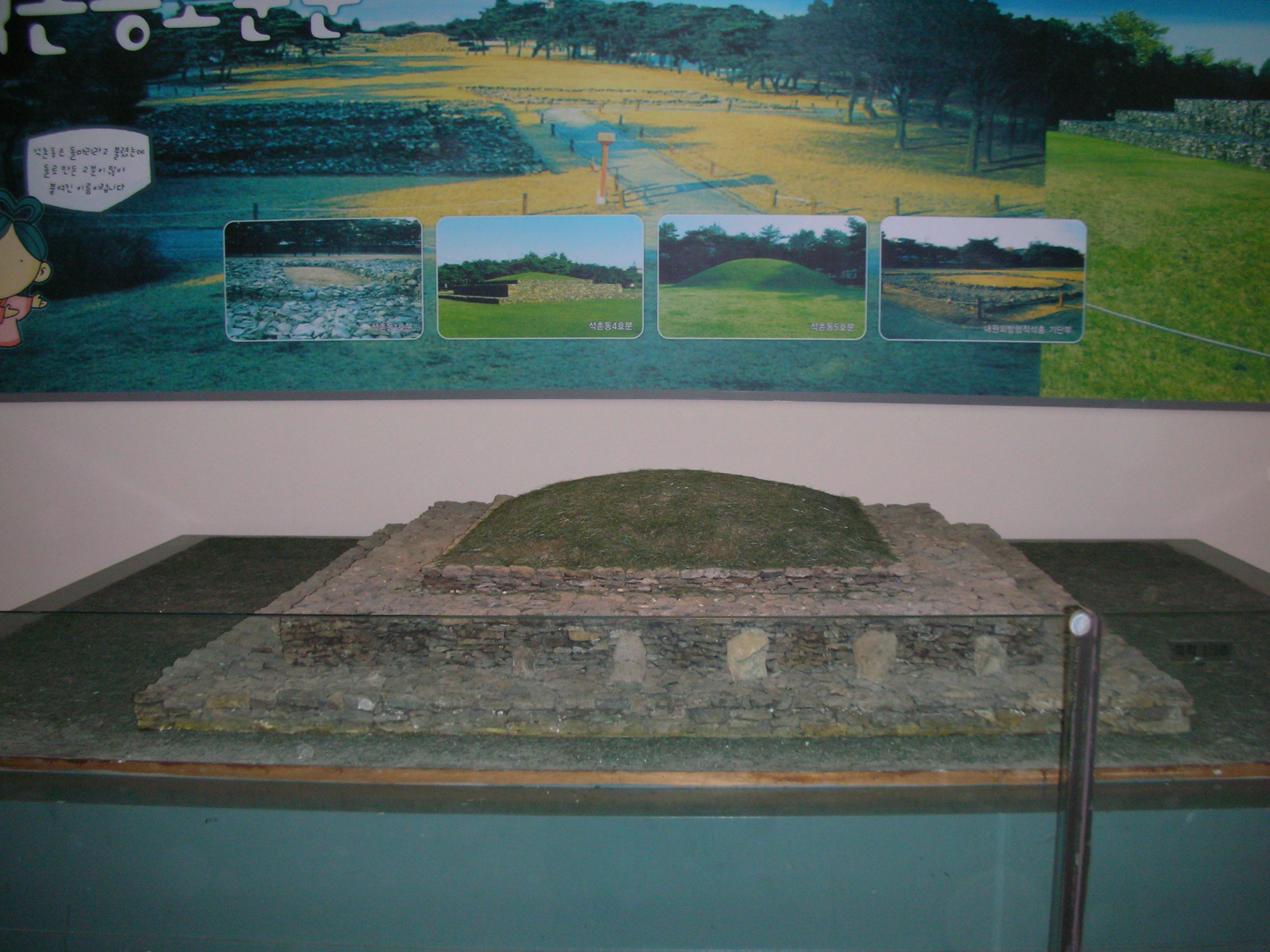

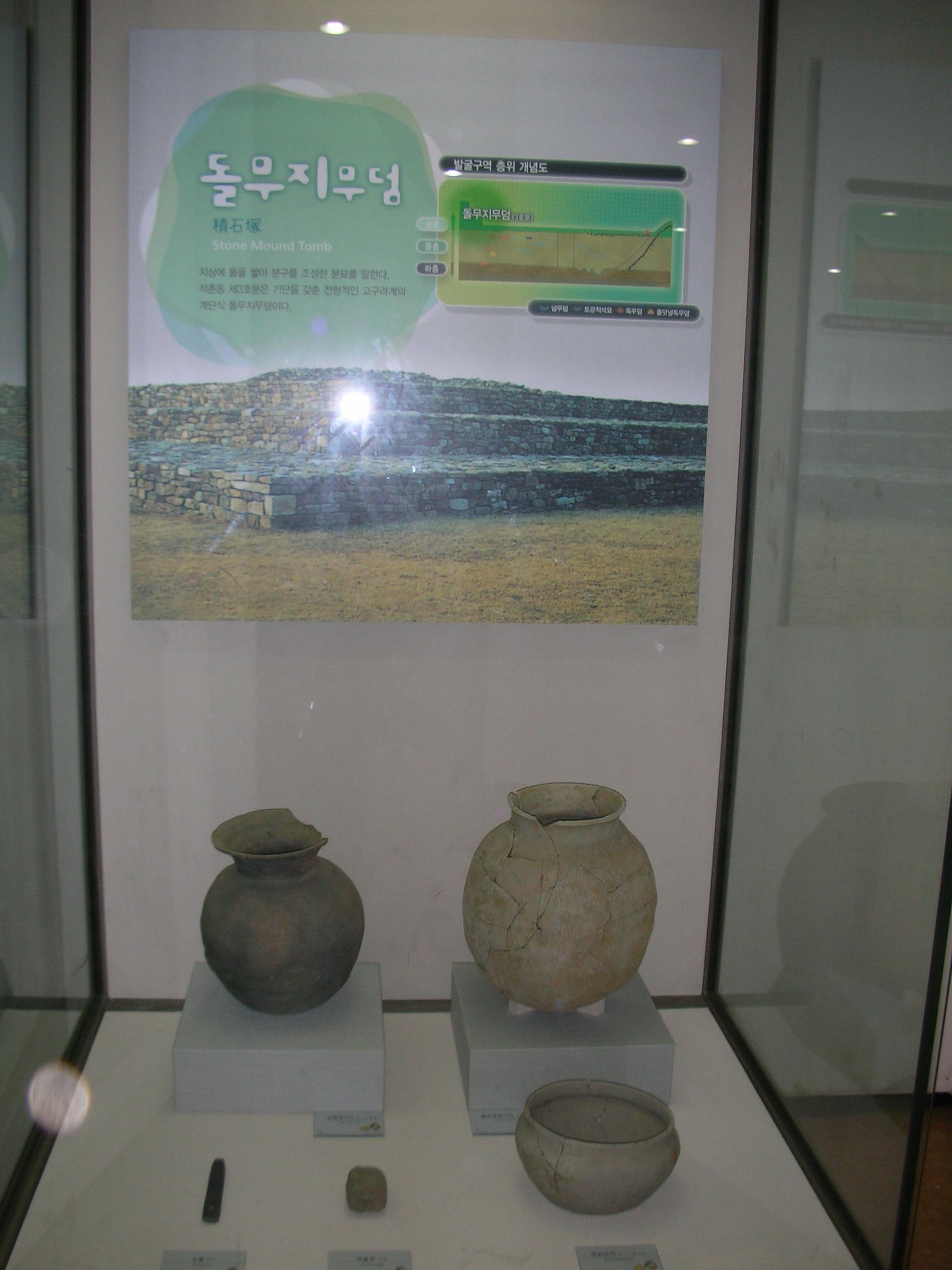

한성백제의 도성 체제는 한강을 끼고 산성인 몽촌토성과 평지성인 풍납토성이 이중을 이루는 고구려 도성 체계인 이성체계를 이루며 백제 초기의 출자가 부여, 고구려에 있었다는 것을 말해준다. 또한 수만 기에 이르던 백제 초기의 무덤인 석촌동고분군의 돌무지무덤에 형태와 축조 방식은 고구려와 같다.

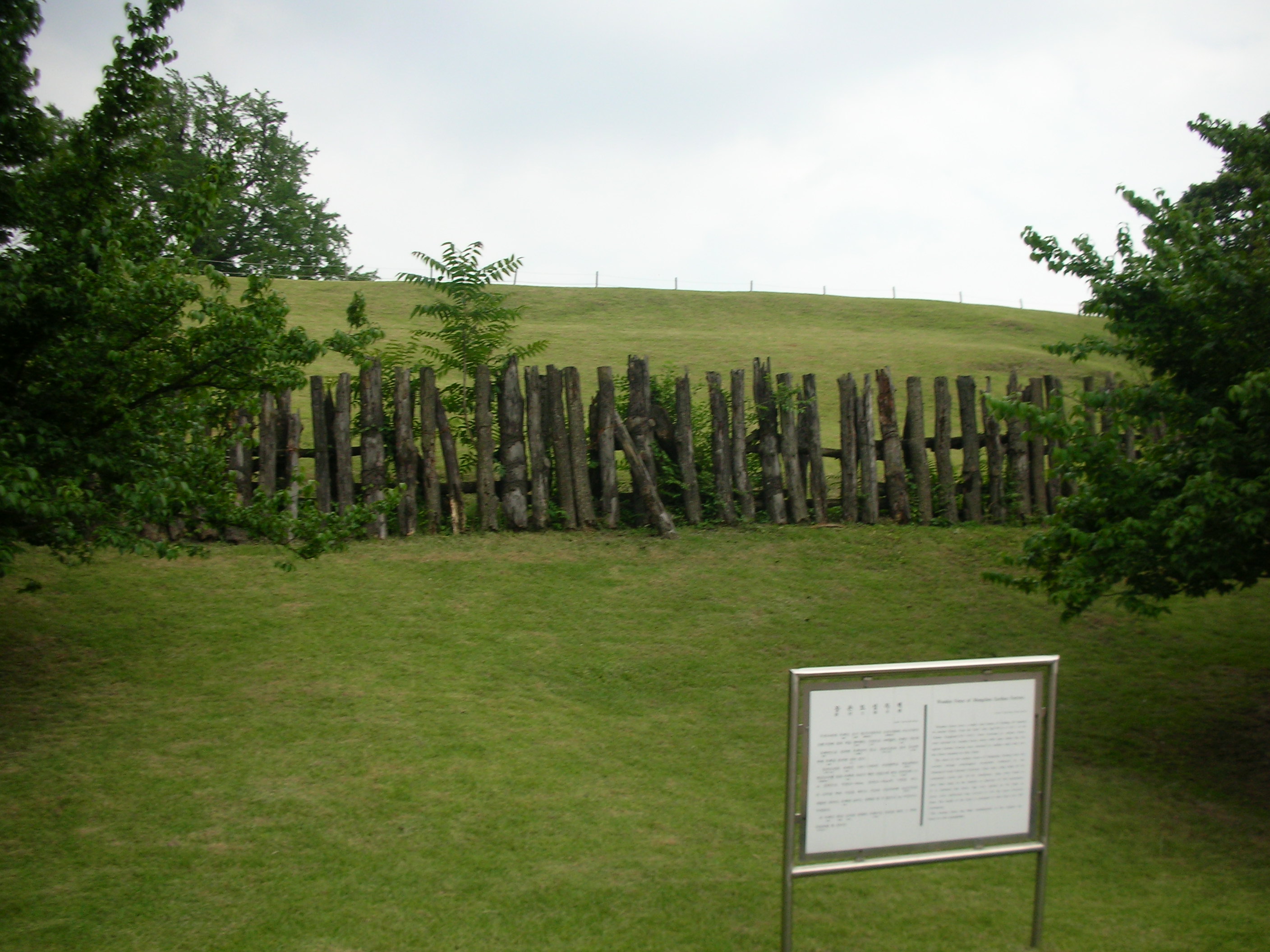

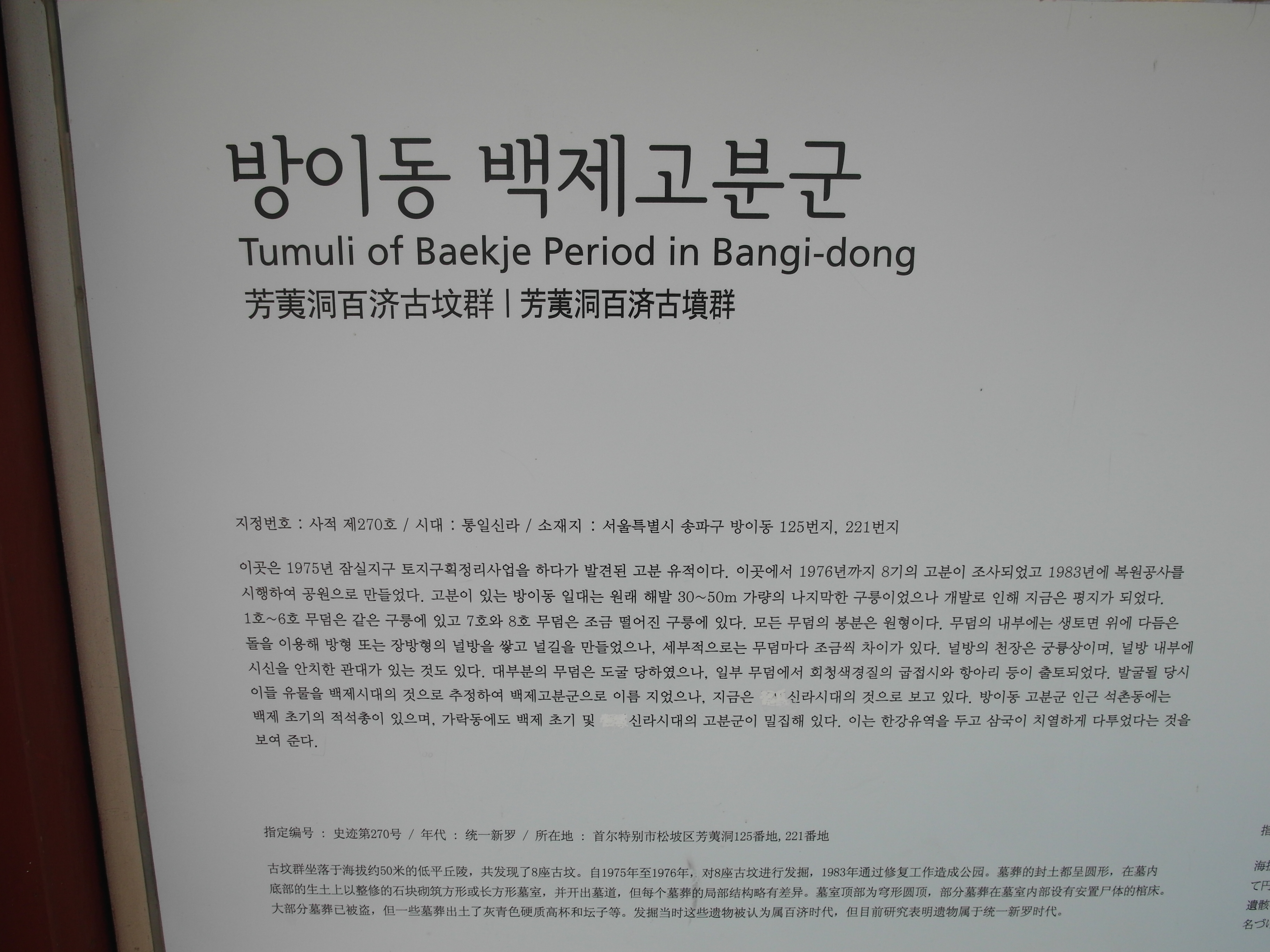

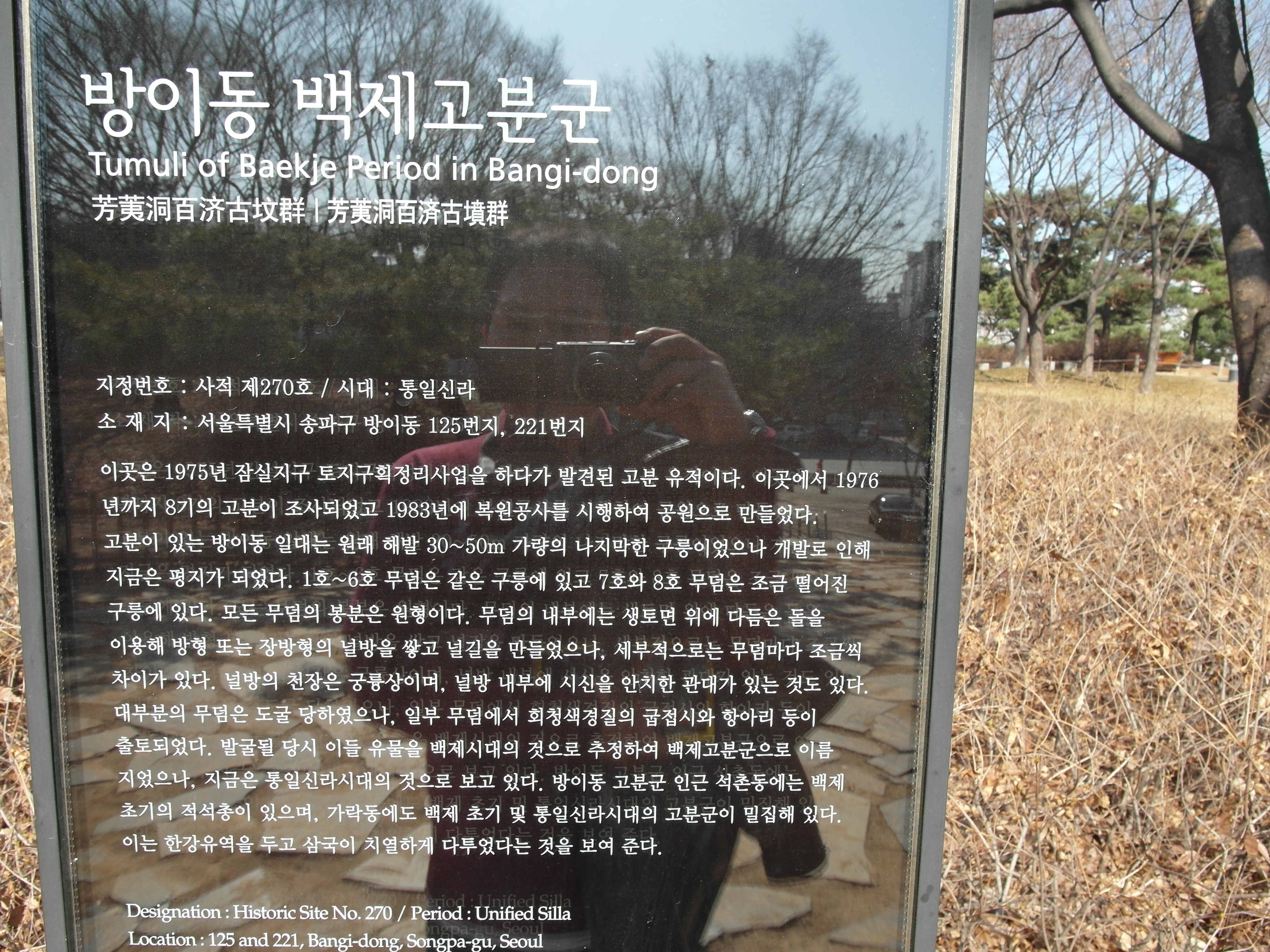

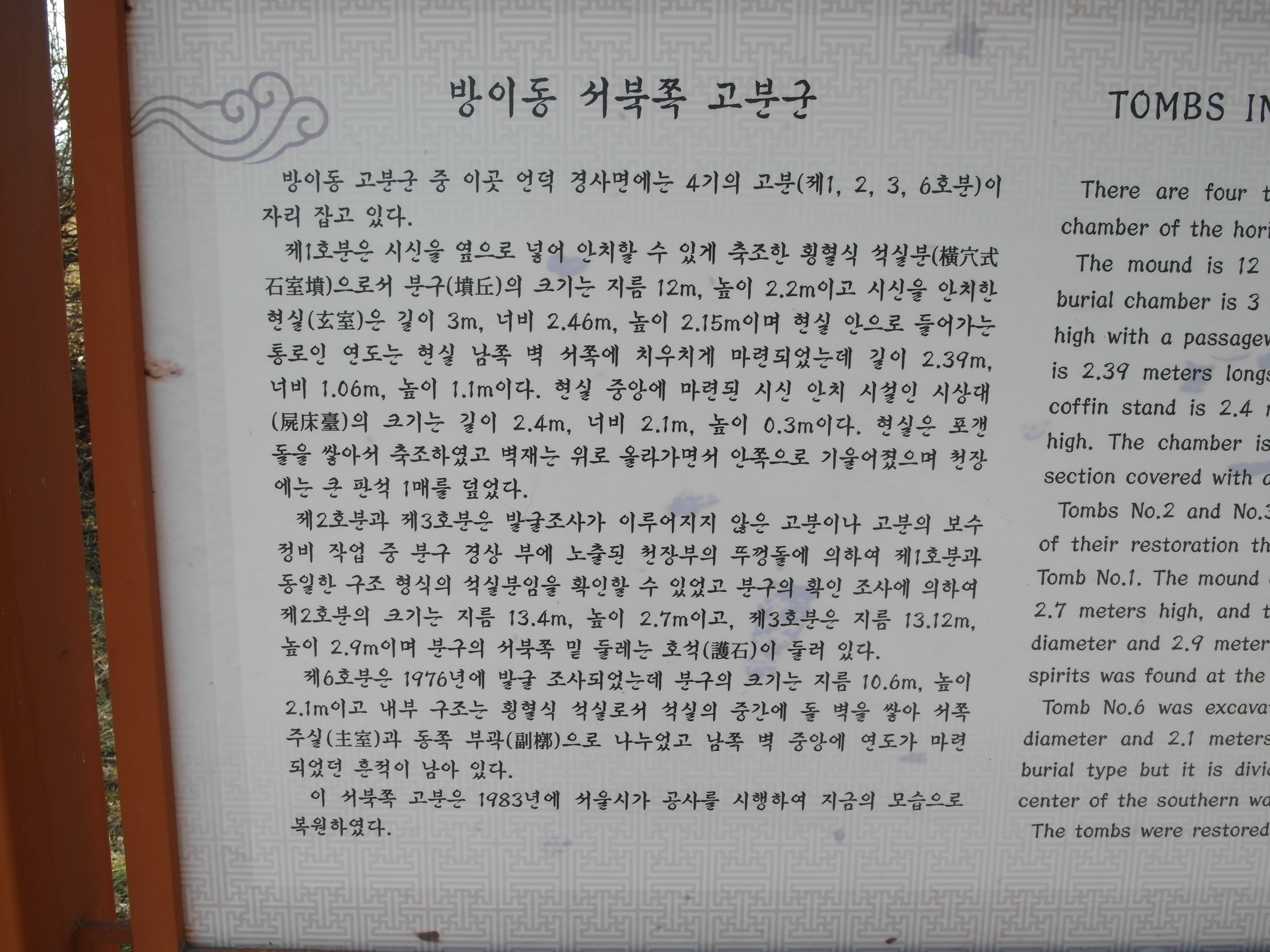

한때 후기 돌방무덤의 백제 고분으로 알려졌던 방이동고분은 발굴 조사 결과 신라의 무덤으로 밝혀졌다. 백제 개로왕이 고구려 장수왕에게 목이 떨어지고 한강 이남으로 쫓겨간 475년 이후 백제는 두 번 다시 그들의 고토 위례성을 찾지 못했다는 것이 된다.

그리고 풍납토성 발굴은 한국 사회에 가지는 의미가 크다. 한성백제 경당지구는 원래 경당연립부지 재건축을 위한 한신대 박물관이 구제발굴이 실시한 것이다. 말 그대로 학술이 아닌 구제를 위한 긴급한 문화유산 발굴조사였다. 그런데 이곳에서 갑자기 백제 왕성의 유물이 대량으로 쏟아진 초유의 사태가 벌어졌다. 이는 단순히 유적 발굴의 쾌거로 생각될 수 없는 문제를 안고 있었는데 바로 재건축조합과 입주민의 처지다. 이들은 발굴로 건축 일수는 자꾸 늦어지고 해당 발굴 비용까지 상승하면서 이들 재건축조합과 입주민의 피를 말린다. 결국 1999년 조합장과 입주민 등 3명이 야밤에 발굴 현장에 난입하여 유물이 쏟아진 9호 유구를 파괴하는 사건이 벌어졌다.

따라서 그간 수면 아래 있던 문화유산에 대한 근본 문제가 사회적으로 제기된 것이다. 바로 “보존이냐 개발이냐”의 문제이다.

이 사건은 곧 반달리즘(Vandalism, 문화재, 문화적 예술품, 종교 시설, 넓게 보면 타인의 재산 등을 파괴, 훼손 행위)으로 규탄되며 고고학과 역사학계가 격앙되고 여론이 들끓었다. 하지만 해당 경당연립 주민들도 물러설 수 없는 처지였다. 과거 문화유산으로 하루아침에 살 곳을 잃어버릴 수 있는 초유에 사태로 생존권이 달린 문제였기 때문이다.

결국 개발을 멈추고 토지보상으로 일단락되었지만 향후 풍납토성 주민 2만 가구가 점차적으로 이주 보상되어야는 문제를 떠안게 되었다. 개발독재시대는 부동산 가격도 낮고 관의 집행력이 과도하게 처리할 수 있었지만 1990년대 서울의 집값은 천정부지로 올랐던 시기로 부동산 가격만 보더라도 당시와 지금은 결코 쉬이 해결할 문제는 아니다.

다만 이 문제 이전에는 문화유산 발굴에 있어 문화유산이 국가 귀속의 국가유산이지만 발굴부터 오로지 토지주의 문제로 치부하여 일방적으로 그 부담을 지우면서 국가에서 터부시했다. 이는 단지 국가가 유물에 대한 소유권만 빼앗듯 있는 방관자적 태도였다. 하지만 풍납토성 경당지구 발굴 문제 이후 국가는 매장문화유산에 대한 국가유산으로 귀속이 있는 만큼 국가와 지방자치단체도 그 책임을 간과할 수 없다는 선례가 된 의미가 되었다. 지금도 매장 문화유산에 대한 귀속은 국가의 당연한 권리이다. 다만 그러한 당연한 권리를 행사하는데 있어서는 관의 정당한 행정처리가 뒤따라야 한다. 강탈적, 강압적 처리는 경당연립조합처럼 문화유산을 파괴하는 행위로 내몰게 되는 부작용이 발생하기 때문이다. 그래도 지금은 많이 인식이 바뀌었다고 하지만 여전히 매장문화유산을 재산권 침해로 보고 개인이 쉽게 파괴해버리는 행위가 종종 벌어지고 있다. 현재도 이런데 과거에는 무슨 말이 필요한가. 석촌동 고분만해도 수만기에 이르러 이곳이 석촌이라고 불렸지만 현재 남아있는 고분은 손을 꼽는다.

시대 원삼국~삼국(백제)

서울시 송파구 풍납1동 136정디

조사기간 1999.9.27.~2000.6.23.

조사면적 약 3,300제곱미터

풍납토성 발굴은 1999년 대학교 1학년 1학기 때 처음 방문하고 2000년 2학년 1학기, 발굴마무리 작업 때 2박3일을 참여하였다.

원년(B.C.18) 여름 5월에 동명왕(東明王)의 사당[廟]을 세웠다.

삼국사 권23 백제본기1 시조온조왕 : 삼국사기 < 한국 고대 사료 DB

동명왕(東明王)의 사당[廟] 은 동명왕을 제사 지내는 사당이다. 삼국사 권32 제사조에는 백제의 역대 왕들이 동명왕묘에 배알한 일들이 연대순으로 기록되어 있는데, 전지왕 2년(406)을 끝으로 관련 기사가 나오지 않는다. 이에 대해 동명왕묘는 한성에 설치되어 있었는데, 한성을 빼앗겼기 때문에 웅진천도 이후에는 그 배알의식이 사실상 중단된 것으로 보고 있다(盧明鎬, 1981).

2대 다루왕부터 18대 전지왕까지 온조를 포함한 총 9명의 백제왕이 즉위초에 동명왕묘 배알 행사를 치렀는데, 백제가 동명왕의 사당을 세워 제사드린 것은 부여족의 족조인 동명을 시조묘에 모심으로써 왕실의 권위를 높이기 위한 것이었다고 한다(盧明鎬, 1981; 林起煥, 10쪽).

한편 동명왕묘는 묘당(廟堂)이 아니고 시조왕릉 등 곡령신앙(穀靈信仰)의 대상물로 보는 견해도 있다(井上秀雄, 295쪽).

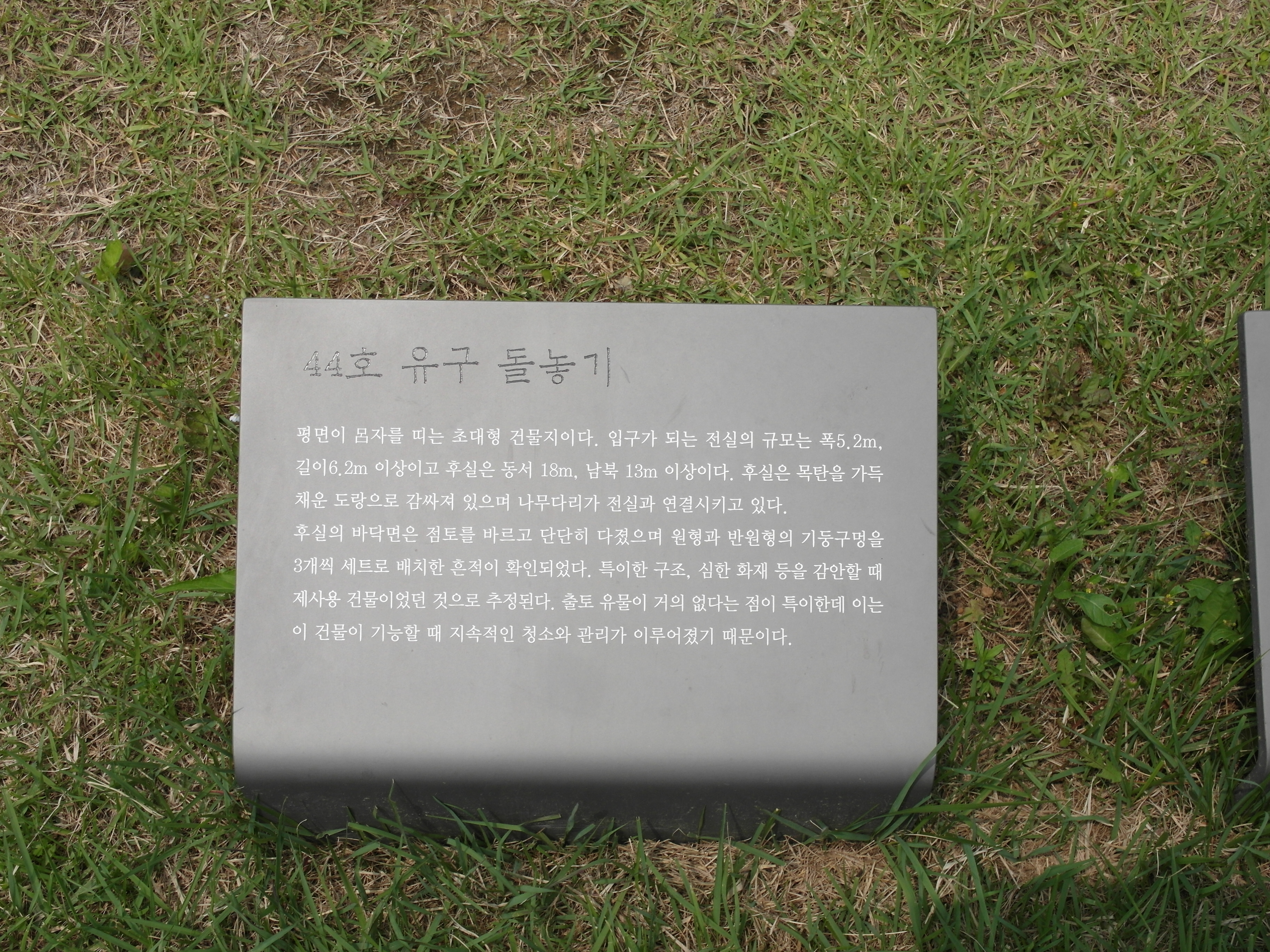

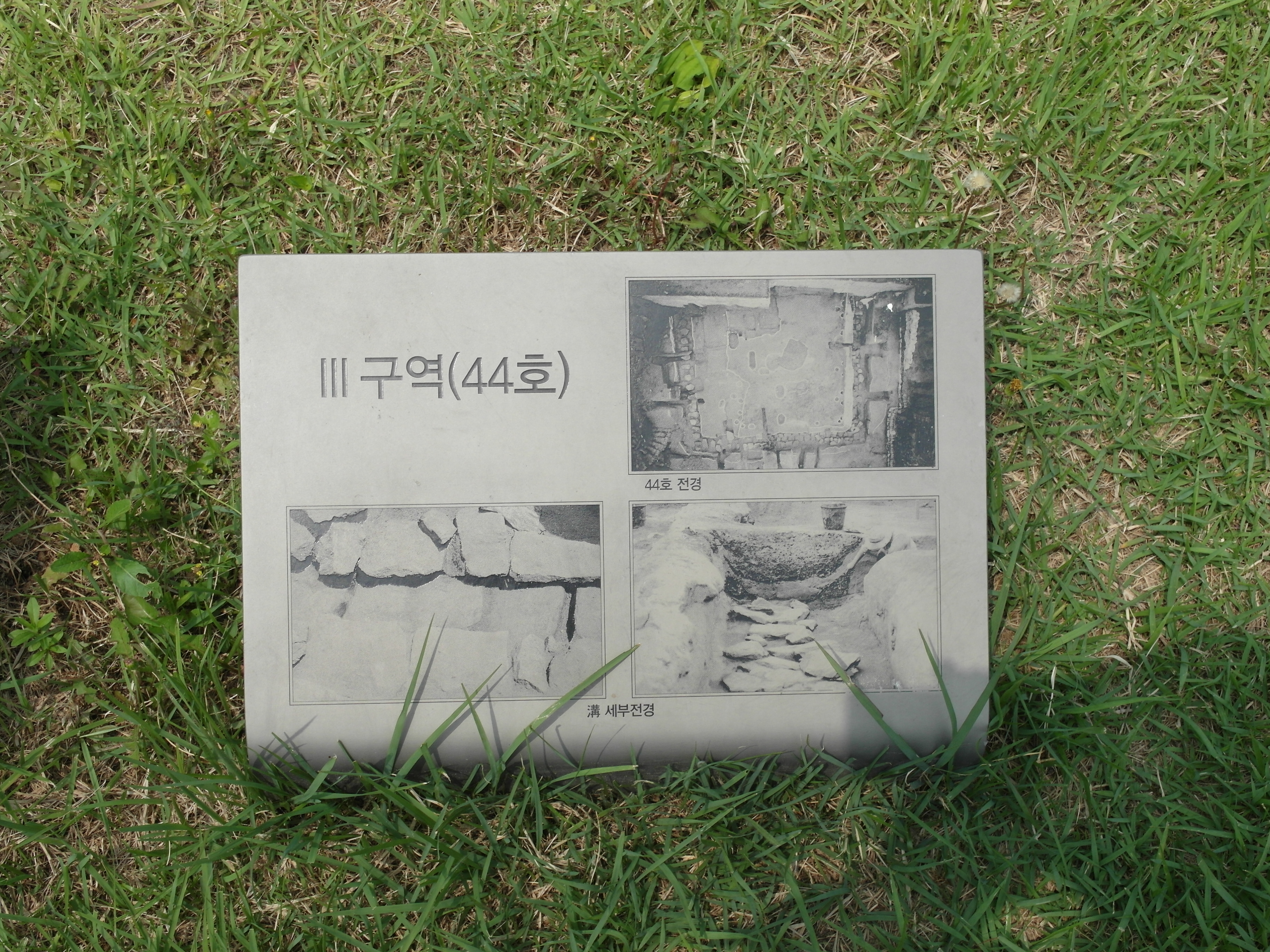

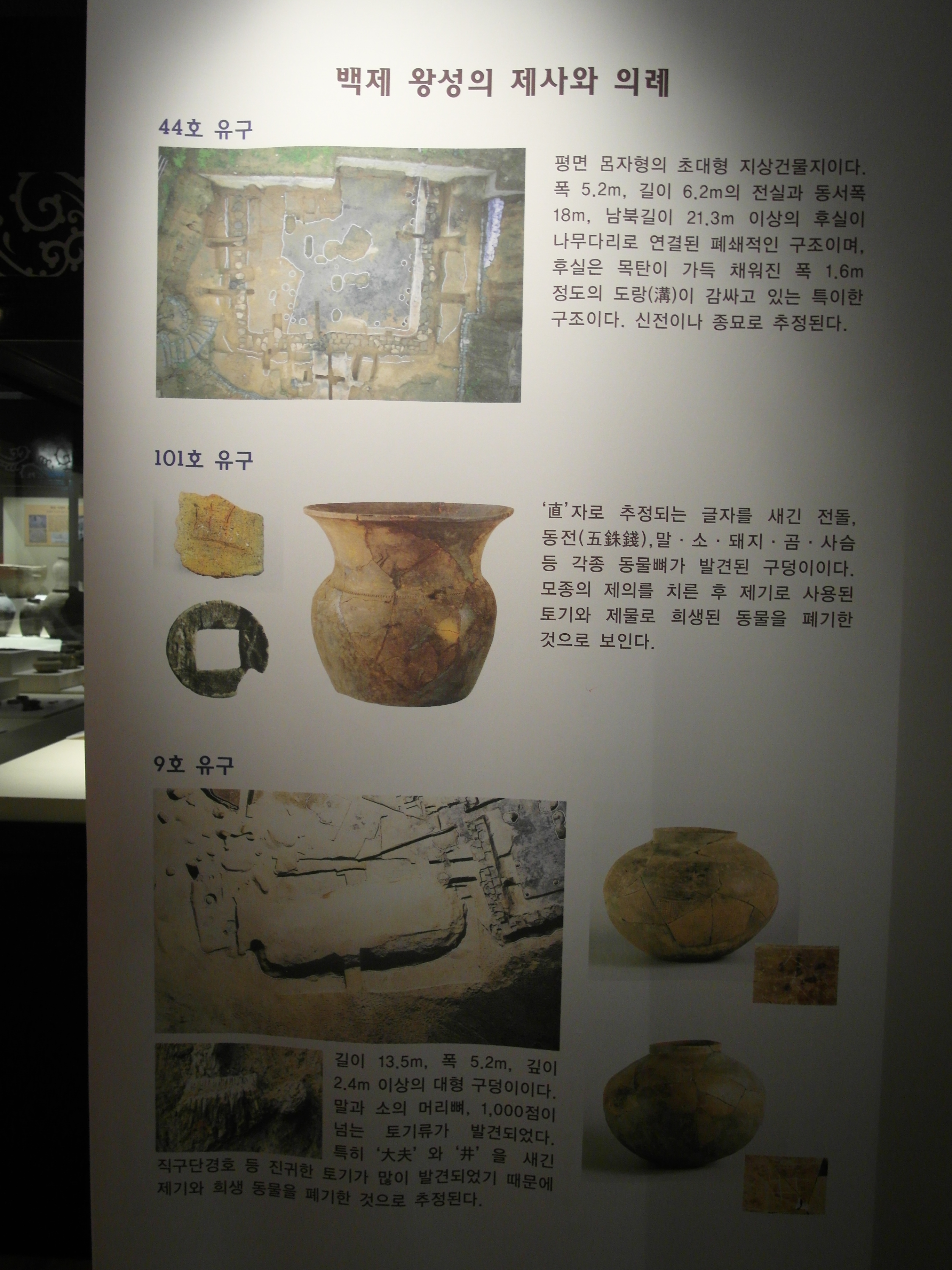

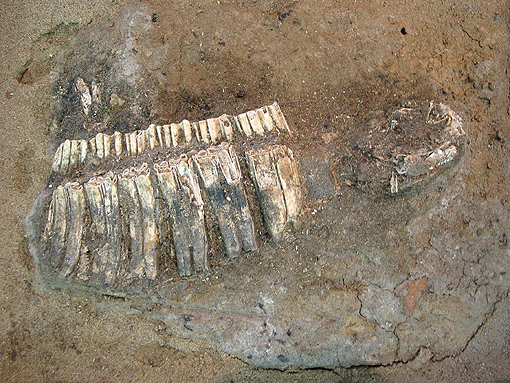

이러한 동명왕의 사당을 추정하는 유적이 바로 풍납토성 경당지구 제44호 유구이다. 이 유구는 건물의 내부와 외부를 도랑[溝]으로 돌려 출입을 극도로 통제한 점, 도랑 바닥에 판석과 목탄을 채운 점, 3개의 기둥이 하나의 세트를 이룬 점 등 한성기 건축물에서 특이한 외형을 가지고 있는 데 반해 내부의 유물은 빈약하며, 44호 유구 바로 밑 9호 유구에서는 ‘대부(大夫)’명 토기가 발견되고 내부에서 많은 양의 토기류와 소와 말 같은 동물유존체, 운모, 탄정, 복숭아씨 등이 발견되었기 때문에 44호 건물지를 동명묘, 9호 유구를 국가제사에서 사용된 제기와 동물희생을 폐기한 일종의 폐기장으로 추정하는 견해가 있다(金昌錫, 17쪽; 김경화, 95~96쪽).

https://blog.naver.com/leelove97/223474716175?trackingCode=blog_bloghome_searchlist

한신대학교박물관

경기도 화성시 병점에 위치한 안화고등학교에서 '2011 경기 청소년 세계시민 프로젝트 동아리 운영&#x...

blog.naver.com

2013.6.29.

2009.6.13.

2012.3.20.

'달이샘의 역사나들이(답사)' 카테고리의 다른 글

| 청 망국의 유산 이화원 그리고 북경 798 예술구 따산스 (4) | 2025.04.10 |

|---|---|

| 동해안자전거일주 삼척 공양왕릉 (0) | 2025.03.24 |

| 폼페이 소렌토 피렌체 (0) | 2025.03.10 |

| 로마 (1) | 2025.03.10 |

| 만주행기 하얼빈 731부대, 김좌진, 상경용천부 (1) | 2025.03.07 |