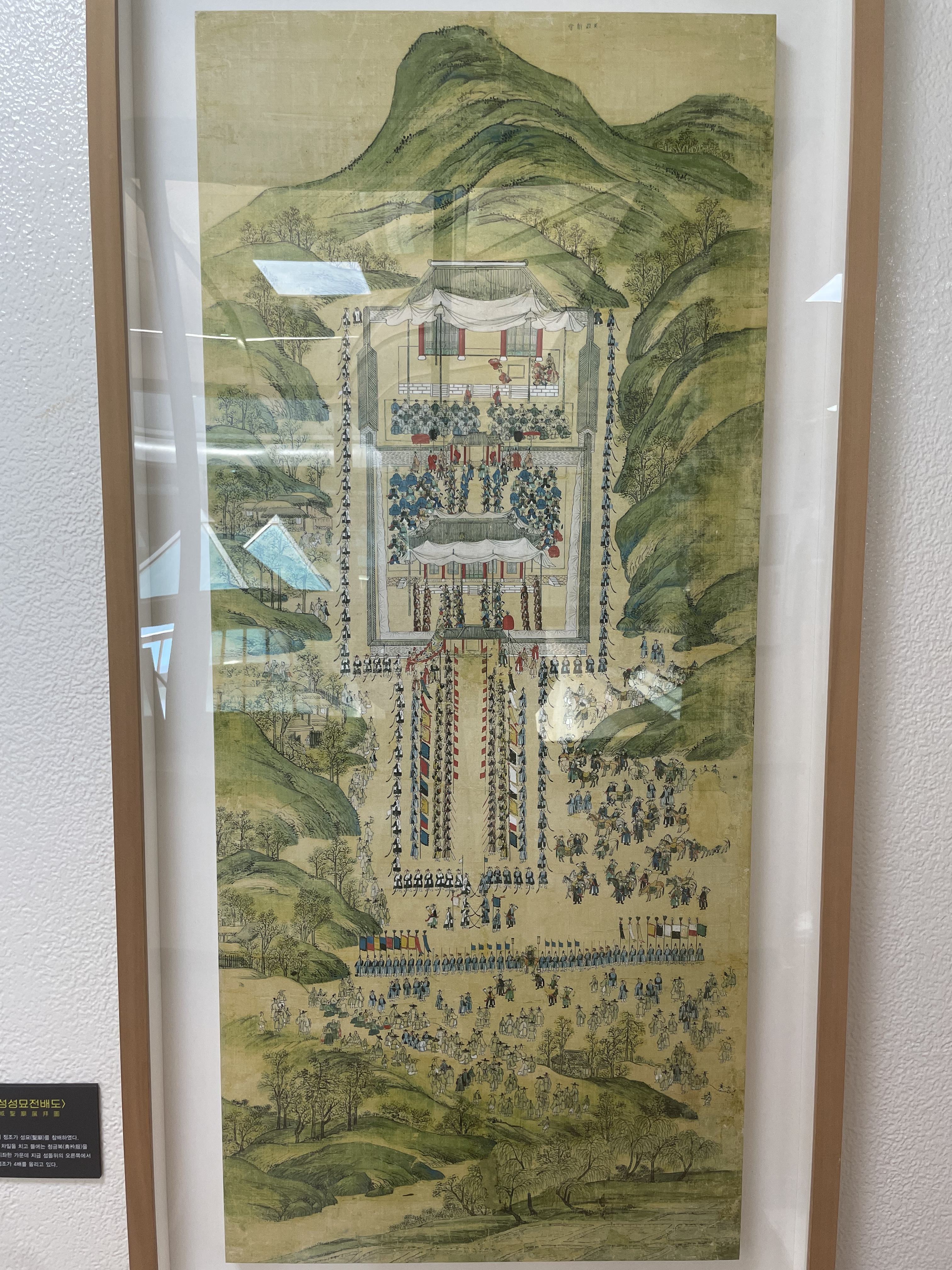

1789년(정조 13) 정조가 융건릉이 위치한 화산 아래 구읍치를 지금의 화성행궁으로 옮기고 신읍치를 열며 유교의 제사와 교육을 받들던 수원향교도 팔달산 아래로 옮겼다. 군현의 격이 도호부에서 화성유수부로 승격한 이유로 수원향교는 화성향교이기도 하다.

수원향교는 현륭원 천봉 과정에서 급히 서두른 탓으로 목재 대부분은 옛 건물 그대로 옮겨와 건물의 하부가 물에 잠기어 목재가 썩는 등 문제가 발생하였다. 이에 정조는 직접 대성전을 배알하고 화성 신도시의 격에 맞게 더 크고 장중한 대성전 건축을 명한다.(1795년, 정조 19)

군현의 격이 수원도호부에서 화성유수부로 승격하면서 향교 대성전을 이건 증축하면서 그 규모가 한양 문묘와 대도호부의 이상인 전주(부윤) 등과 같이 큰 규모로 지어졌다.(보물 지정 제2091호 2020.12.29)

홍살문을 대하고 하마비를 보면서 대성 공자를 비롯한 동국 18현을 모신 거룩한 곳임을 확인한다. 몸과 마음을 가지런히 하고 엄숙히 경내에 들어선다. 특히 대성전은 이들 성현을 모신 사묘로 현재는 강학을 통한 교육기관보다 제향이 중심인 공간이다. 물론 별도 공간에서 교육이 이루어진다.

현재 수원향교 모든 건물은 제례적 기능을 주로 수행한다. 다만 아쉬운 것은 동서무를 폐하고 대성전으로 합사했어도 동무와 서무를 존숭되게 관리해야는데 지저분한 창고로 쓰고 있다. 선비가 떠난 자리 선비 흉내도 못낸다.

군현의 격은 모시는 성현의 위패에 따라 대, 중, 소설위로 구분하는데, 대설위 규모였다. 물론 향교 수학 유생 수도 대도호부 이상의 격을 갖춘 것이다. 이는 정조가 상시적 유숙을 위한 화성행궁을 건립하면서 이루어진 수원의 위상 변화였다. 그런데 일제시대 일본인들이 대성전 바로 위로 수원신사를 만들었다. 지금의 수원중앙도서관자리이다. 유교의 나라 조선을 정신적으로도 지배하려는 포석이다. 그래서 이곳을 오면 가파른 마치 신사를 오르는듯한 착각이 들기도 한다. 서울 남산 신궁자리와 유사하다.(안중근기념관 위치)

2025년 비가 오는 가운데 수원향교의 춘계 석전(釋奠)을 처음으로 친견하였다. 예전 부평향교 석전 이후 두 번째로 비가 오는 가운데 하여 간소한 건지 아니면 수원향교는 간소하게 하는 건지는 잘 모르겠다. 부평향교 석전에는 대성전 뜰 아래 문묘제례악을 연주하고 팔일무도 추며 성대하였고 참석하는 사람들도 일반 시민에서 소속 유림들까지 상당히 많은 사람이 찾았다. 더 놀라운 것은 그 많은 사람 모두 음복이 이루어진다. 물론 참석하는 각계각층에서 봉납도 열심히다.

그러나 수원향교는 특례시 위상과는 걸맞지 않게 사람도 없고 손님에 대한 예의도 없다. 아니 시민은 단순히 손님도 아닌데 오나 가나 신경도 안 쓴다. 오늘 초헌관도 시장 대신 부시장이 참석했고 그나마 시의장이 제일 높은 주빈이다. 사실 예부터 해당 군현의 목민관은 주빈이 아니다. 주원이지

수원향교는 빈례가 없다. 석전 친견을 원한다면 다른 향교, 특히 부평향교 석전을 추천한다. 경험한 곳이기 때문이다. 여기 수원향교 석전은 전교 이하 관계자와 공무원만 있고 시민은 없는 석전이다. 그러니 동네 반상회만 가도 주는 리플렛 하나 없다. 전통을 계승한다는 제례 정도 말고는 아무런 교훈이나 감흥을 줄 수 없는 곳이다. 이래서야 수원을 대표하는 유가 본전일 수 있나 수원이 원래부터 무향이라 유가가 바로 서지 못한 것인가

수원은 본디 무향이다.(水原本武鄕)

효종실록 효종4년 2월 23일

손님이 들었는데도 무관심은 냉소고 냉소는 배타적이다. 수원의 유가 풍속은 야박하다.

덧붙여서 향교 관람도 까다롭다. 문이 닫혀 있는 것이 태반이며, 상당히 관계자들은 고압적이다. 전주향교에 갔을 때 관계자와 유림의 깍듯한 예의에 너무 몸 둘 바 몰랐었다. 전주 한옥마을이 인기가 있어 많은 관광객이 찾는데도 귀찮아하는 모습이 전혀 없었다. 지방에 많은 향교를 다녀보지만 내 고향 수원향교가 제일 못하다는 것을 오늘 알았다. 역시 백문의 불여일견이다. 사실 오늘 수원향교에 참여 생각으로 가입도 알아볼게 많았는데 괜한 심사였다.

오늘 석전은 대체로 일반적인 석전례대로 아래와 같이 진행되었다.

집례 및 묘사(廟司)가 먼저 섬돌 아래에서 4배(拜)를 올린 뒤 손을 씻고 자기 위치에 선다.

① 창홀(唱笏):집례가 홀기를 부르기 시작한다. 전악(典樂)이 악사(樂士)와 무생(舞生)을 인솔하여 정해진 위치로 입장하면, 찬인이 대축(大祝)과 모든 집사(執事)를 인도하여 섬돌 아래서 4배하도록 한다. 대축과 모든 집사가 관세위(盥洗位)에 나아가 손을 씻고 각각 자기 위치로 가서 선다.

묘사 및 봉향(奉香)·봉로(奉爐)가 대성전으로 올라 문을 열고 개독(開櫝)한다. 알자와 찬인이 초헌관(初獻官)·아헌관(亞獻官)·종헌관(終獻官)·분헌관(分獻官)을 인도하여 정해진 위치로 나아간다. 알자가 초헌관에게 행사의 시작을 청하고 당하악(堂下樂)이 연주되고 문무(文舞)가 시작되면 헌관과 참례자 일동이 4배한다.

② 전폐례(奠幣禮):폐백을 드리는 예로서, 초헌관이 공자 신위, 안자 신위, 증자 신위, 자사자 신위, 맹자 신위 순으로 세 번 분향하고 폐백을 드린 뒤 자기 위치로 돌아온다. 이때 당상악(堂上樂)을 연주하고 문무를 춘다.

③ 초헌례(初獻禮):첫 번째 술잔을 올리는 예로서, 초헌관이 공자 신위 앞으로 가면 당상악과 문무가 시작된다. 공자 신위에 술잔을 올리고 조금 물러서서 꿇어앉으면 대축이 축문을 읽는다. 초헌관은 안자·증자·자사자·맹자 신위 순으로 각각 술잔을 올리고 자기 위치로 돌아온다.

④ 아헌례(亞獻禮):두 번째 술잔을 올리는 예로, 아헌관이 공자·안자·증자·자사자·맹자 순으로 술잔을 올린다. 당하악과 무무(武舞)가 연주된다.

⑤ 종헌례(終獻禮):마지막 술잔을 올리는 예로, 종헌관이 앞의 순서대로 술잔을 올린다. 당하악과 무무를 춘다.

⑥ 분헌례(分獻禮):앞서 술잔을 올린 공자와 네 신위 이외에 종향(從享)되어 있는 사람에게 술잔을 드리는 예이다. 동종향분헌관(東從享分獻官)과 서종향분헌관(西從享分獻官)이 찬인의 인도를 받아 동종향 17위, 서종향 17위에 술잔을 올린다.

⑦ 음복례(飮福禮):제사에 쓴 술과 음식을 먹는 예이다. 초헌관이 알자의 인도로 음복하는 곳으로 나아가 술과 포를 음복한다. 대축이 철상(徹床)을 한다. 당상악을 그치고 당하악을 연주한다.

⑧ 망료례(望燎禮):제사가 끝나서 축문을 불사르는 것을 지켜보는 예이다. 알자가 초헌관을 인도하여 축문 사르는 곳으로 나아가면 대축이 폐백과 축문을 불사른다. 알자가 초헌관에게 예가 끝났음을 아뢰고 알자와 찬인이 헌관을 인도하여 물러감으로써 행사가 모두 끝난다.

석전 - Daum 백과 / 한민족문화대백과사전

보물

수원향교 대성전 (水原鄕校 大成殿)

Daeseongjeon Hall of Suwonhyanggyo Local Confucian School

수원향교는 수원도호부의 향교로서 18세기 말 읍치를 이건하면서 향교도 현 위치로 옮겨 다시 지은 독특한 사례로 신읍은 정조가 주도한 화성 축성과 함께 화성유수부로 승격되었는데 서울 다음으로 중요시된 도시로 변모하며 유수부의 위상에 맞춰 향교 역시 격식을 충실히 갖춤. 「수원향교 대성전」은 정조의 어명을 받아 1795년 2고주 7량가 20칸 규모로 다시 지은 건물로, 특히 향교가 현 위치로 이건 되고 대성전이 새로 지어지는 과정은 당시 공사보고서라 할 수 있는 『화성성역의궤』등의 문헌에 상세히 전함. 대성전의 규모는 서울 문묘, 나주향교, 상주향교, 제주향교, 대정향교와 함께 현존하는 조선시대 향교 대성전 중에서 손꼽히는 큰 규모를 가지며, 경기도 내 향교 대성전 중에서는 가장 큰 규모임. 전체적인 가구법이나 주요 부재의 치목기법, 공포와 화반의 간결한 의장기법 등은 조선후기 관영건축 기술자의 성숙된 기술을 바탕으로 익공계 건축의 완성단계를 보여주는 격식을 갖춘 건물로 평가됨. 또한 목공사를 맡은 목수를 특정할 수 있으며 이 목수가 지은 다른 사례와 비교를 통해 목수의 기법과 구조, 세부의 상관성을 파악할 수 있다는 점에서 한국건축사의 기술적 변천을 규명하는 데 중요한 건물임.

국가유산포털

수원향교 전교의 인사

초헌례를 마치고 축문을 읽고 있다. 일반 시민에 대한 배려가 전혀 없어 석전 순서나 자료, 축문을 구하고자 했으나 너무 엄해서 못하고 대신 정조의 고유문을 싣는다. 예부터 손님 대하기를 일가하듯 한다던 우리의 미풍양속이 수원에는 없다. 옛날 깍쟁이라 그런 것이 아니라 예가 없는 것이다. 사람의 기본적인 도리도 모르는 곳이 아니길 바란다.

사실 예부터 한 고을의 풍속은 결국 목민관의 역할이라고 했다. 수원의 풍속이 야박하다면 대체 무엇이 문제일까 자치단체장이 바뀌고 큰 변화로 느껴지는 것은 수원 곳곳에 찾아서 들어가면 야박하다고만 느낄 뿐이다.

향교 아래 도시재생센터가 있다. 그곳은 일반 시민을 위해 개방된 공간이고 여행자를 위한 안내 센터라고 안내가 되어 있어서 갔지만 외부인 출입 금지란다. 입주기업 사무실이라고 너무도 기가 막혀 수원시에 전화를 걸려고 했지만 그냥 말았다. 관이 이런데 향교라고 뭐가 다를까 하여간 요즘 수원을 다니며 수원이 너무나 야박하다고 느낀다. 내 고향 화성, 그 중심인 수원이, 내 아이들의 고향 수원이 야박하다.

정조가 수원(水原) 신읍(新邑)의 향교(鄕校)에 위패(位牌)를 봉안할 때의 고유문

비로소 선침의 터를 정하니 / 肇卜先寢

화산의 언덕일세 / 在花山阡

민사를 다시 이루니 / 民社改治

향교도 따라 옮기게 되었네 / 校宮隨遷

팔달산 아래에 지으니 / 作之八達

공사를 마치고 길일을 택하였네 / 功奏吉涓

희생과 예주(醴酒)를 갖추어 봉안하니 / 妥以牲醴

두 기둥 사이에 모습이 의연하네 / 兩楹依然

우리 사문을 열어서 / 啓我斯文

길이 만년토록 의뢰하게 하소서 / 永賴萬年

고전번역서 홍재전서 제21권 제문 3

화성(華城) 향교의 대성전에 고유(告由)한 글

거의 하늘이 내리신 성인인지라 / 天縱將聖

사람들이 능히 그 덕을 이름할 수 없었고 / 民無能名

요순보다 훌륭하여 / 賢於堯舜

만세를 위해 태평을 여시었네 / 萬世太平

소자가 나아간 곳이 / 小子有造

호경의 벽옹이었는데 / 鎬京辟雍

하물며 이 새 고을에서 / 矧玆新邑

어찌 공경하지 않으리오 / 曷不敬恭

공축이 매우 일찍 고하니 / 工祝孔夙

소와 돼지와 양을 갖추었네 / 牛一豕羊

길일을 택하여 배알하니 / 吉日載見

아홉 가지 무늬의 용기가 행차했네 / 龍旂九章

이상은 정위(正位)인 대성지성문선왕(大成至聖文宣王 공자(孔子))에게 고한 것임.

당에 올라 방에 들어감에 / 升堂入室

부자가 자리에 앉아 계셨네 / 夫子在坐

우러를수록 더욱 높고 뚫을수록 더욱 견고하여 / 仰彌鑽彌

문(文)으로써 넓히고 예(禮)로써 요약하게 하셨네 / 博我約我

사물을 오직 예에 따르고 / 四勿之禮

석 달을 인에서 벗어나지 않았네 / 三月之仁

공자의 제향에 함께 참여하니 / 從與享之

누항(陋巷)에 따사로운 봄기운이 넘치네 / 氤氳巷春

이상은 복성공(復聖公 안연(顔淵))에게 고한 것임.

일관의 가르침에 빨리 대답하니 / 一貫曰唯

공자가 군자라고 칭찬하셨네 / 子曰君子

홍재(弘齋)로써 호를 삼았으니 / 弘以爲扁

내가 일찍이 홍의(弘毅)의 말에 종사하였네 / 予嘗從事

자기를 다스리고 남을 다스림에 / 治己治人

대학(大學)의 팔조목과 삼강령이 있네 / 八條三綱

도가 있는 곳에 스승이 있으니 / 道在師存

멀리 마음의 향을 사르네 / 遙瓣心香

이상은 종성공(宗聖公 증삼(曾參))에게 고한 것임.

성인의 맏손자로서 / 聖人冢嫡

성학의 적통(嫡統)을 이어받았네 / 嫡傳聖學

대본과 달도로 중화(中和)를 말하고 / 大本達道

미발과 이발로 성정(性情)을 설명했네 / 未發已發

말을 받은 것이 어긋남이 없었으니 / 受言無斁

선을 밝힘과 몸을 성스럽게 함이었네 / 明善誠身

성대하도다 덕이여 / 盛矣爲德

이 정성스러운 제사에 이르소서 / 格此精禋

이상은 술성공(述聖公 공급(孔伋), 즉 자사(子思))에게 고한 것임.

성선(性善)을 말할 때 반드시 요순을 일컫고 / 必稱堯舜

인과 의를 아울러 언급하였네 / 兼言仁義

호연지기(浩然之氣)가 강대하여 / 其氣剛大

천지의 사이에 가득하다 하였네 / 塞于天地

큰 주먹 큰 발과 / 麤拳大踢

태산교악의 기상이었네 / 泰山喬嶽

맹자의 부동심(不動心)을 배우길 원하노니 / 願學夫子

내가 지금 그 나이인 마흔일세 / 予今四十

이상은 아성공(亞聖公 맹가(孟軻))에게 고한 것임.

화열(和悅)한 민자건(閔子騫)이여 / 誾誾閔子

안연 증삼과 같은 반열이었네 / 顔曾是班

말하면 반드시 이치에 들어맞고 / 言必有中

효성스러워 남들이 그 부형의 말에 의심이 없었네 / 孝哉無間

백대의 후에 옛일을 논하니 / 百世尙論

문수(汶水) 가에 민자의 고풍이 있네 / 高風汶上

맑은 술을 올리니 / 薦以淸酤

일찍부터 내가 경앙(景仰)함이었네 / 宿予景仰

이상은 비공(費公) 민손(閔損)에게 고한 것임.

남면하게 함 직하다고 / 可使南面

공자께서 염옹(冉雍)을 허여하셨네 / 聖許冉也

간약(簡約)한 덕을 인정할 만하니 / 可也簡耳

성벽을 견고히 하고 들판을 깨끗이 치운 기상이었네 / 堅壁淸野

백성을 부림에 제사를 받드는 듯이 하고 / 使民如祭

문을 나서면 큰 손님을 맞는 듯이 하라 배웠네 / 出門如賓

오직 말을 잘하지 못하는지라 / 惟其不佞

이로써 인이 되었도다 / 是以爲仁

이상은 설공(薛公) 염옹(冉雍 중궁(仲弓))에게 고한 것임.

한번 나가서 노 나라를 보존하니 / 一出存魯

공은 실로 변론을 잘했도다 / 公實善辯

어찌 오직 변론만 잘했을 뿐이리오 / 豈惟善辯

그 기량이 호련의 그릇이었네 / 其器瑚璉

공자의 담장은 높이가 몇 길이라 했으니 / 墻高數仞

이미 그 아름답고 넉넉함을 봄이었네 / 已見美富

지난 것을 고함에 올 것을 아니 / 告往知來

천세가 후에 있도다 / 千歲在後

이상은 여공(黎公) 단목사(端木賜 자공(子貢))에게 고한 것임.

승부의 뜻이 있었고 / 乘桴之志

임혁의 강함이 있었네 / 袵革之強

정사에 종사함에 무슨 어려움이 있었으랴 / 何有從政

당에 오른 것으로 허여를 받았네 / 許以升堂

해치지도 않고 구하지도 않았으니 / 不忮不求

증자(曾子)의 외우였네 / 曾氏畏友

금회(襟懷)를 접하는 듯하니 / 如接襟期

대두의 술을 따르네 / 酌以大斗

이상은 위공(衛公) 중유(仲由 자로(子路))에게 고한 것임.

군자유가 되라는 가르침을 받았고 / 爲君子儒

어진 이를 어질게 여기되 호색의 마음으로 바꾸었네 / 賢賢易色

어느 것은 전하며 어느 것은 게을리 했으리오 / 孰傳孰倦

제자들을 가르치기를 잘 하였네 / 善哉誘掖

시경에 서를 붙이고 예를 잘 알았으니 / 序詩知禮

자유(子游)와 과목을 같이하였네 / 與游同科

십철에게 아울러 제사를 드리니 / 竝侑十哲

술이 달고 또한 순하네 / 酒旨且和

이상은 위공(魏公) 복상(卜商 자하(子夏))에게 고한 것임.

맹자가 돌아가신 이후로 / 自孟氏後

천오백 년이 지나서 / 千五百年

우리 염계(濂溪)를 얻으니 / 得我濂翁

끊어졌던 학문이 비로소 전하였네 / 絶學始傳

무극으로 주역(周易)을 발휘하고 / 無極贊易

주정으로 중용(中庸)을 기술했네 / 主靜述庸

저 길가의 물을 따라 드림에 / 酌彼行潦

길이 광풍제월(光風霽月)을 접하네 / 永挹光風

이상은 도국공(道國公) 주자(周子 주돈이(周敦頤))에게 고한 것임.

공의 나이 열여덟에 / 公年十八

이미 안자(顔子)의 학문을 알았네 / 已識顔學

이에 춘추(春秋)를 서술하고 / 乃叙麟經

이에 주역(周易)을 훈고했네 / 乃詁犧易

도는 엄숙함에서 높았고 / 道尊於嚴

공부는 경에 독실했네 / 工篤於敬

그 용이 치우치지 않았으니 / 其用不陂

동정을 꿰뚫어 통하였네 / 通貫動靜

이상은 낙국공(洛國公) 정자(程子 정이(程頤))에게 고한 것임.

폄우와 정완과 / 砭愚訂頑

그리고 정성서는 / 曁夫定性

천 년을 뛰어넘어 묘하게 합하여 / 千載妙契

곧바로 맹자에 닿는 것이었네 / 直接鄒聖

흥국에서 한 번 모임에 / 興國一會

풍성(風聲)을 들은 사람이 흥기하였네 / 聞風者起

양양하게 함께 이르니 / 洋洋偕格

주자(周子) 정자(程子) 등의 군자일세 / 周程諸子

이상은 미백(郿伯) 장자(張子 장재(張載))에게 고한 것임.

덕은 성품에 충실하고 / 德充于性

행실은 몸에 닦았도다 / 行修於身

진채(陳蔡)에서 따르고 문하에 미쳤으니 / 在陳及門

안연(顔淵)에 버금가고 민자건(閔子蹇)과 동류일세 / 顔亞閔隣

저 성인의 훈계를 보니 / 視彼聖訓

백세에 아름다운 이름일세 / 百載懿名

여러 제자들과 함께 배향을 하니 / 徧于配食

제사를 드리는 일이 매우 밝다네 / 祀事孔明

이상은 운공(鄆公) 염경(冉耕 백우(伯牛))에게 고한 것임.

공자의 종묘와 백관을 / 宗廟百官

누가 능히 볼 수 있으리오 / 人孰能窺

우뚝하게 보기를 잘했으니 / 卓乎善觀

아무리 낮더라도 사정에 따라 아부하지 않았네 / 汙不阿私

사령을 닦는 언어에는 / 辭令之修

단목사(端木賜)와 백중이었네 / 伯仲端木

위차(位次)가 전우에 있으니 / 位居殿右

이 잔을 드리네 / 注玆泂酌

이상은 제공(齊公) 재여(宰予 자아(子我))에게 고한 것임.

진실하도다 자유여 / 允矣子有

천실의 읍과 백승의 집을 다스릴 재능이었네 / 千室百乘

성급하게 나아가는 자 물러나게 하신 것은 / 進則退之

덕이 닦이고 도가 응결되게 하려 함이었네 / 德修道凝

또한 각기 자신의 뜻을 말하게 함에 / 亦各言志

백성을 풍족하게 할 수 있다 하였네 / 可使足民

낭야의 싸움에 / 郞野師旅

어찌 경륜을 펼칠 것인가 / 豈展彌綸

이상은 서공(徐公) 염구(冉求 자유(子有))에게 고한 것임.

무성의 현가를 들으시고 / 武城絃歌

공자께서 빙그레 웃으셨네 / 夫子莞爾

정사와 문학이 / 政事文學

무엇인들 구비되지 않았으리오 / 何適不備

사람을 알아봄이 명철하니 / 知人爲哲

능히 담대를 얻었도다 / 能得澹臺

엄숙하게 내가 옷깃을 여미니 / 肅予斂袵

제사에 드리는 술잔이 정연하네 / 有秩尊罍

이상은 오공(吳公) 언언(言偃 자유(子游))에게 고한 것임.

덕을 높이고 인에 의귀(依歸)하며 / 崇德依仁

언제 어디서건 충신(忠信)하고 독경(篤敬)하라 가르치셨네 / 參前倚衡

공자의 말씀을 듣고 의관의 띠에 썼으니 / 聞斯書紳

그 정성이 돈독하다 할 만하였네 / 曰篤其誠

지나침은 미치지 못함과 같다는 것은 / 過猶不及

공자께서 중도(中道)를 갖추기를 책려한 바일세 / 聖所責備

당당한 자장이여 / 堂堂張也

사악을 물리치고 오미를 높였네 / 屛惡尊美

이상은 영천후(潁川侯) 전손사(顓孫師 자장(子張))에게 고한 것임.

자질은 상지에 가깝고 / 資隣上智

덕은 천연으로 이루어졌네 / 德維天成

거의 흔적이 없었으니 / 庶幾無跡

성하게 봄기운이 생겨났네 / 藹然春生

타고난 것을 성이라 하였으니 / 生之謂性

공맹(孔孟)을 크게 드러내었네 / 丕闡洙泗

내가 배우기를 원함은 / 予之願學

오직 백정씨일세 / 惟伯程氏

이상은 예국공(芮國公) 정자(程子 정호(程顥))에게 고한 것임.

호걸의 재질을 타고나 / 豪傑之才

성현의 학문을 추구하였네 / 聖賢之學

원회의 운세를 풀이하였고 / 元會運世

오행(五行)과 팔음(八音)의 원리를 밝혔네 / 水火土石

주역(周易)의 삼십육궁에 / 三十六宮

춘의가 가없었네 / 春意無邊

우리의 철명을 점치니 / 卜我哲命

아, 천만년을 가리라 / 於千萬年

이상은 신안백(新安伯) 소자(邵子 소옹(邵雍))에게 고한 것임.

성대하도다 부자여 / 猗歟夫子

내가 종사로 섬기는 바로다 / 予所宗師

금옥의 조리로서 집대성하니 / 金玉條理

일성과 같은 광휘를 드러내었네 / 日星光輝

손수 전서를 편찬하여 / 手編全書

읽기를 쉬지 않고 부지런히 하였네 / 讀之亹亹

선경 후경에 / 先庚後庚

빛나게 돕고 돈독하게 도우소서 / 光佑篤棐

이상은 휘국공(徽國公) 주자(朱子 주희(朱熹))에게 고한 것임.

신라가 영남에 나라를 정하여 / 維羅宅嶺

우뚝이 홍유를 배출하였네 / 挺出弘儒

방언으로 구경을 풀이하니 / 方言解經

이례에 길을 열었네 / 吏禮開途

사문을 창도하여 일으키니 / 倡起斯文

오도가 곧 동방에 전해졌네 / 吾道乃東

장차 선성께 참배하려 / 將拜先聖

잔대에 예주(醴酒)를 따르네 / 酌醴于豐

이상은 홍유후(弘儒侯) 설총(薛聰)에게 고한 것임. - 이하는 동무(東廡)에 배향되었음

진실로 문성공은 / 展也文成

소왕의 충신이었네 / 素王忠臣

주형과 옥두로 / 珠衡玉斗

우리나라 사람들을 비추었네 / 照我東人

원(元) 나라 저자에서 서적을 사들임이 / 燕肆購書

경서(經書)가 아니면 사서(史書)였네 / 非經則史

만나지 못함을 애석해하며 / 惜不遌爾

이 밝은 잔을 드리나이다 / 蕆此明觶

이상은 문성공(文成公) 안유(安裕)에게 고한 것임.

천덕과 왕도가 / 天德王道

소학으로부터 나오네 / 出自小學

말이 남팔에게 미치면 / 語次南八

강개하여 세 번 반복하였네 / 慷慨三復

당은 빛났으며 / 黨籍光華

가범을 얻었다네 / 得之家範

누가 공과 더불어 우뚝함을 견주리오 / 孰與公卓

이 잔의 진한 술을 흠향하소서 / 歆此尊釅

이상은 문경공(文敬公) 김굉필(金宏弼)에게 고한 것임.

공이 경연(經筵)에 처함에 / 公處筵幄

요사를 만회할 뜻을 품었네 / 志挽姚姒

붙잡고 깨우쳐서 함께 돌아가려 한 것은 / 攀牖同歸

추월이 한수를 비춤이었네 / 秋月寒水

갔다가 돌아오지 않는 이치가 없으니 / 理無不還

왕도가 지극히 평탄하였네 / 王道平平

서원에 제향하고 남은 생각에 / 侑院餘思

이 변두의 제기를 청결하게 갖추었네 / 絜此豆籩

이상은 문정공(文正公) 조광조(趙光祖)에게 고한 것임.

주서백선(朱書百選)을 편찬할 때 / 選百朱書

주서절요(朱書節要)를 준칙으로 삼았으니 / 節要是準

우리 대유를 준칙으로 하여 / 準我大儒

후진을 가르치고자 함이었네 / 以詔後進

증자(曾子)의 독실함과 정자(程子)의 온화함에 / 曾篤程和

맹자의 확연(廓然)함과 주자의 함홍(涵泓)을 겸비했네 / 孟廓朱涵

어렴풋이 우의를 접하는 듯하니 / 怳接羽儀

단첨이 함에 담겨 있다네 / 丹籤在函

이상은 문순공(文純公) 이황(李滉)에게 고한 것임.

사숙공(思肅公)의 손자이자 / 思肅之孫

문정공(文貞公)의 아들이며 / 文貞之子

문성공(文成公)의 벗이었으니 / 文成之友

연원이 비롯한 바가 있었네 / 淵源有自

이러한 사람을 어디에서 얻을 것인가 / 何處得來

나의 생각이 유유하다네 / 我思瀰瀰

경사가 해마다 이르리니 / 慶與年至

이로써 편안함을 노래하네 / 是以詠綏

이상은 문간공(文簡公) 성혼(成渾)에게 고한 것임.

공은 대로의 덕이 있어 / 公惟大老

빛나게 대성전에 배향되었네 / 光躋聖廡

나라의 방침과 사람의 윤리로서 / 國是民彝

우주를 지탱하였네 / 撐宙亘宇

서원의 제향을 / 俎豆之腏

우리나라 안에서 두루 받았네 / 幾遍我境

이해의 이 행차에 / 是年是行

먼저 경사를 고한다네 / 迺先告慶

이상은 문정공(文正公) 송시열(宋時烈)에게 고한 것임.

옛적 우리 영왕께서 / 昔我寧王

황극(皇極)을 세워 다스림을 베푸실 때 / 建極敷治

파당의 대립을 중재하시니 / 杯酒戈鋋

주도가 평평하였네 / 周道夷夷

숙종의 묘정(廟庭)에 경을 올려 배향하니 / 卿之躋配

시기로 보건대 그러함이었네 / 以時則然

여기에 이르러 제향에 참여하게 하여 / 伻來與共

변두(籩豆)의 제기를 하나씩 갖추었네 / 一豆一籩

이상은 문순공(文純公) 박세채(朴世采)에게 고한 것임.

봉암의 빼어난 정기를 타고나 / 鳳巖秀精

북으로 중원에 가서 배웠네 / 北學中原

붓으로 계원을 경작하여 / 筆畊桂苑

널리 그 울타리를 넓혔네 / 廣拓墻藩

동국의 문장을 창도함은 / 東文之昌

공이 실로 조종(祖宗)이었네 / 公實爲宗

지금 화성에서 보게 됨에 / 時觀于華

먼저 술잔을 권한다네 / 先侑盎鍾

이상은 문창공(文昌公) 최치원(崔致遠)에게 고한 것임. - 이하는 서무(西廡)에 배향되었음

몸은 정학을 창도하고 / 身倡正學

손에는 대강을 잡았다네 / 手持大綱

혁혁하게 밝은 해와 별이 / 赫日明星

만고에 동방을 비추네 / 萬古東方

성인이 다시 일어나더라도 / 聖人復起

의심의 여지가 없음을 알리라 / 知無間然

현주가 당에 있으니 / 玄酒在堂

길한 날을 이에 택하였네 / 穀朝斯涓

이상은 문충공(文忠公) 정몽주(鄭夢周)에게 고한 것임.

황화가 동쪽으로 달려 / 皇華東馳

그 이름을 아름답게 주었도다 / 厥名嘉錫

점필재(佔畢齋)의 문하에 / 佔𠌫門下

훌륭한 제자가 이에 계승하였네 / 賢弟是述

두류산(頭流山) 천만 봉우리 속에 / 頭流千疊

지팡이를 끌며 소요하였네 / 逍遙杖屨

문헌공이 여기에 있으니 / 文獻在玆

조석으로 함께 만나겠네 / 朝暮與遇

이상은 문헌공(文獻公) 정여창(鄭汝昌)에게 고한 것임.

중종조(中宗朝)의 봉황 같은 상서였고 / 中朝鳳瑞

효릉과는 고기와 물이 만난 듯하였네 / 孝陵魚水

팔조에 대하여 대학장구보유(大學章句補遺)를 지었고 / 八條補遺

구경에 대하여 중용구경연의(中庸九經衍義)를 지었네 / 九經衍義

오히려 심획이 있었으니 / 尙有心畫

나의 몇 줄 글을 서문으로 실었네 / 弁我十行

오현 가운데 한 분이니 / 五賢中一

누가 감히 서로 우열을 견줄 것인가 / 孰敢雌黃

이상은 문원공(文元公) 이언적(李彦迪)에게 고한 것임.

하늘이 영호한 인걸을 낳았으니 / 天挺英豪

도덕과 경륜이 드높았네 / 道德經綸

주자(朱子)의 무이와 율곡(栗谷)의 석담 / 武夷石潭

천고에 오직 두 사람이 있을 뿐일세 / 千古二人

내가 그림으로 그리게 하였으니 / 我儀圖之

어두운 거리에 해와 별처럼 빛나네 / 日星昏衢

성대한 전례를 장차 행하려 함에 / 盛典將講

먼저 맑은 술을 올리네 / 先奠淸酤

이상은 문성공(文成公) 이이(李珥)에게 고한 것임.

공은 예학(禮學)에 조예가 깊어 / 公邃于禮

절문이 매우 밝았네 / 節文昭朗

풍속이 예로 인하여 후하게 되니 / 俗因禮厚

이로써 추향을 바르게 하였네 / 用正趨向

지금 나의 이 행차는 / 今予是行

대개 인정에 따른 것일세 / 蓋緣人情

만일 공이 듣는다면 / 如公聞者

오히려 또한 영화로 여기리라 / 尙亦與榮

이상은 문원공(文元公) 김장생(金長生)에게 고한 것임.

아름다운 문정공이여 / 美如文正

옥처럼 고상하고 순결한 덕이었네 / 旁達孚尹

자리는 남에게 보임을 멀리하고 / 坐遠標榜

마음속엔 까다로운 경계를 허물었네 / 襟寬畦畛

나아가기를 물러나듯이 하여 / 進而若退

조정과 산야에 오갔네 / 巖廊山野

같은 시기에 같은 덕을 지닌 이로서 / 同時同德

양송이 좌우로 있네 / 兩宋右左

이상은 문정공(文正公) 송준길(宋浚吉)에게 고한 것임.

고전번역서 홍재전서 제23권 제문 5

석전을 마치면 공자상과 위패를 가린다.

2025년 봄

'달이샘의 역사나들이(답사)' 카테고리의 다른 글

| SK의 시작 수원 평동 선경직물 (0) | 2025.05.25 |

|---|---|

| 수원 팔달산 성신사 정조대왕동상 선경도서관 (0) | 2025.05.14 |

| 서산 송곡서원 금헌영정각 류방택 천문기상과학관 삼봉 버드랜드 (1) | 2025.04.30 |

| 서산 부장리 고분군 관아문 및 외동헌 객사 (2) | 2025.04.29 |

| 양화나루 양화진 절두산 순교 외국인선교사묘원 헐버트 베델 (2) | 2025.04.17 |