삼괴의 역사가는

한정택, 그리고 김선진, 이종학이다.

삼괴는 경기도 화성시 우정읍과 장안면 지역을 말한다. 이 지역에 대한 역사적 소명을 한 인물들이 많지는 않지만 헌신한 사람들에 대한 이야기다.

삼괴의 역사가 한정택, 김선진, 이종학이다.

이밖에도 더러 인물들이 있다. 위 인물 중에 한정택, 이종학은 고인이고 김선진은 현존이다. 앞으로 이 글은 완결형이 아니라 진행형이다. 새롭게 발견되는 이야기가 있다면 자꾸 더하고 더할 것이다.

사실 이 블로그는 대중적 공간을 목적으로 한 것은 아니다. 지극히 개인의 기록을 역사로 남기고자 아카이브를 하고자 시작했다. 시작하고 기왕이면 내 비밀로 숨겨야 하는 이야기가 아닌 이상 다른 사람에게도 공개하자라고 해서 이렇게 된 것이다.

철 지난 이야기나 누구나 고향을 애틋하게 생각하는 시절은 지난 감이다. 내 위의 선배들은 애향이든 뭐든 구심점이 있었지만 90년대 학창 시절을 보냈지만 그 당시 학내 분위기도 애향은 고리짝 이야기에 불과했다. 그럼에도 나는 고향이 너무나 사무친다. 내 고향 삼괴는 내 육친이 살아가고 나를 기르고 내 머리가 향하게 하는 곳이다.

막연히 삼괴, 3.1운동, 삼정승이라는 생각만 가지고 청소년기를 살았다. 그러다 고향에 대한 생각을 좀 더 학문적으로 공부하고자 생각한 것이 고교 때고 이후 학부에서 본격적인 고향 공부에 들어갔다. 사실 맨땅에서의 시작이었다. 낫 놓고 기억 자도 모르고 시작한 일이다.

그럴 때 한줄기 빛으로 다가온 것이 있으니 바로 『국향(菊香)』이다.

학부에서 졸고지만 '수원군 우정, 장안면의 3.1운동', 즉 '삼괴 4.3항쟁'으로 명명한 민족운동에 대한 자료 조사로 지역 연원에 대해서 밝히고자 노력하였는데 쉽지 않았다. 이러한 역사적 사실을 처음 주목한 전문 학자는 독립기념관 이정은 연구관이었으나 지역에 대한 연원은 없었다. 있어도 피상적이고 정확하지 않았다. 사실 전국적인 사실도 아닌 지엽적인 역사적 사실을 찾는 것도 이를 규명하고 정확성을 따진다는 것도 어불성설이다. 그럴 때 풍문으로 듣고 물어물어 알게 된 것이 바로 한정택 선생님의 『국향(菊香)』이었다. 문제는 이 책을 찾는 것이 쉽지 않았다. 지성이면 감천이고 두드리면 열린다고 물어물어 찾게 된 곳이 바로 '화성문화원'이었다.

사실 화성문화원을 찾기 전까지는 문화원이 어떤 곳인지 몰랐다. 이제는 문화원에서 밥도 먹었었고 잘 알지만 당시에는 문화센터조차로도 인식이 없었는데 찾아가서 보니 지역향토사와 문화에 관련해서 기초자료는 물론 지역 문화행사를 가장 밑바탕에서 보존하는 곳이라는 것을 알게 되었다. 그러다 보니 이런 책도 도서관이라는 곳도 아닌 문화원에서 찾을 수 있었다. 전국에 많은 지역 문화원이 바로 이런 곳이다.

더욱이 이들 선생님들이 연구하고 글 쓰는 토대도 문화원이었다는 것도 나중에 알게 되었다. 비매품 단행본으로 흔한 책이 아니고 보관본 하나라서 문화원 선생님의 협조로 복사가 허용되었다. 요즘이야 스마트폰이 좋아 쉬이 해결할 것을 그때는 그랬다. 복사도 문화원이 번듯한 기관이니 가능했지 일반 서고나 이런 데었으면 필사를 하던 여간 고생이 아니었을 것이다.

한정택, 1991 『국향(菊香, 고향특집호)』제6호, 석천초등학교 교지편집위원회

그렇게 어렵게 구해서 펼쳐든 『국향(菊香)』은 관광(觀光)이었다. '빛을 본 것이다.' 국향에는 삼괴의 연원과 삼괴의 유래에 따른 삼정승설부터 삼괴 본연이 가지고 있는 주례에 따른 뜻을 서술하는 것은 물론, 삼괴지역의 역사적 시원에서 근현대의 발자취까지 단순히 생각에서 서술된 내용이 아닌 문헌적 자료를 바탕으로 논증하여 밝히고 있었다.

이를 통해서 전문적인 논문을 쓰자는 생각이었기에 역사적 근거가 있고 없고는 따지고자 서술 내용에서 역사적 기록은 그 근거를 하나하나 따져보니 역사 근거로 밝힌 부분은 문헌적 사료가 분명하게 있었다. 그 옛날 조선왕조실록, 지리지, 삼국사기 등을 참조하여 엄정한 역사기록을 남겼다는 것이 너무나 존경스러웠다. 더욱이 이 책을 그저 시골 벽지 국민학교 교지에 불과하였다고 치부할 수도 있었는데 말이다.

이 대단한 저작이 지역의 역사성을 강화해 주고 그 바탕이 되지만 아직도 그 중요성이나 그 모태를 밝히고 전승하는 데는 관심을 기울이지 않고 있다. 다만 최근에 우정마을지 사업을 통해 구술 과정에서 새롭게 드러났을 뿐이지만 말이다.(화성시, 화성문화원, 2023, 우정마을지 우정마을탐구생활1)

따라서 삼괴의 역사가 첫째는 한정택이다.

『국향(菊香)』을 바탕으로 정립한 삼괴의 정의는 다음과 같다.

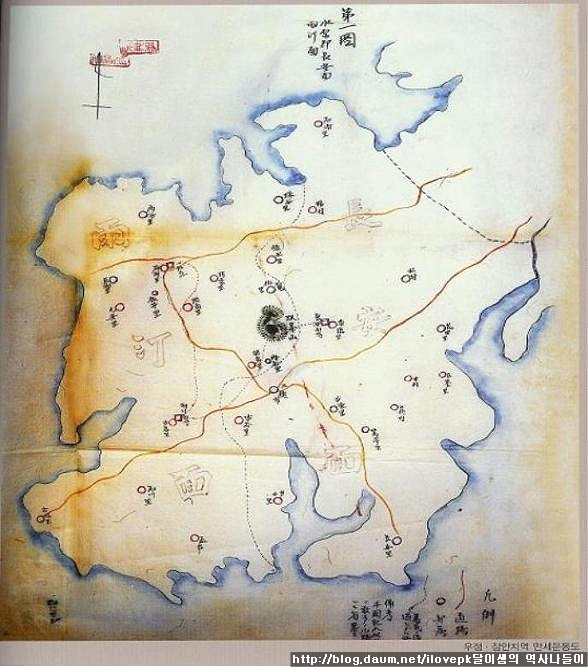

경기도 화성시 우정읍과 장안면 지역은 예부터 삼괴라고 불린 단일 공간이다. 삼괴라고 불리는 전에는 삼귀로 불렸고 그보다 오래 쌍부(雙阜)로 불리었다. 쌍부는 한자 뜻 그대로 '두 언덕'으로 지역 중심에 위치한 우정읍 조암리 시내 북쪽에 비교적 야트막한 구릉(산)이지만 주변 지세가 낮은 관계로 우뚝 솟은 두 봉우리를 쉽게 볼 수 있다. 쌍부산은 현재 쌍봉산으로 불리며 조선시대 때 잣나무가 많이 나서 백산이라고도 불렸다.

우리 지역은 쌍부현 이전에는 육포(六浦)라고 불렸다. 이는 서해에 인접하여 해상 교통의 요지로서 내륙의 물산이 이곳을 통해 자유로이 왕래가 되었던 것으로 역사적으로 보면 고대에서 근현대에 이르기까지 해상교통의 중요 거점이란 것을 알 수 있다.

수원과는 멀리 떨어져 있지만 수원의 중심지인 읍(화산 융건릉 일대와 고읍성)과 팔달산 아래 신읍치인 현 수원시에 속했던 지역으로 지리지의 건치 연혁은 아래와 같다.(삼괴 지역 북쪽의 현 화성시 남양지역[화성시청 소재지 남양읍)은 수원부와 격을 나란히 하는 남양부 또는 독립 군현이었음)

삼국시대 여섯 개의 포구가 있어서 육포(六浦)라 불렸고 이후 신라 경덕왕 때 쌍부현(縣)이 설치되어 인조 22년(1644) 남양부(南陽府)가 현(縣)으로 강등되면서 쌍부현도 폐현(閉縣)이 되었다.

(한정택, 1991 『국향』석천초등학교 교지편집위원회 pp. 72~77 참조.)

쌍부현 부 서남 60리로 백제 육포이다. 신라 경덕왕이 고쳐 쌍부현으로 하고 당성군을 영현으로 삼았다. ... 고려 현종 9년에 와서 예속되었다.(雙阜西南六十里本百濟六浦景德王改雙阜爲唐城郡領縣貞松西南三十五里本百濟松山景德王改貞松爲唐城郡領縣 右四縣高麗顯宗九年來屬 )

-김정호, 1864『대동지지(大東地志)』권2, 「경기도사도-수원부(京畿道四都-水原府)」참조.

쌍부현(雙阜縣) 부(府) 서쪽 45리 되는 곳에 있는데, 옛날 육포(六浦)이다. 고려 현종(顯宗) 9년에 와서 본부에 예속되었다.

-『신증동국여지승람(新增東國輿地勝覽)』권9,「수원도호부(水原都護府)」참조.)

『국향(菊香)』을 바탕으로 연구 조사하여 밝힌 삼괴의 연원

삼괴지역을 발로 찾아다니며 1919년 발발한 3.1운동을 구술 채록하면서 지역사를 생동감 있게 전한 사람은 김선진이다.

김선진 선생은 호학 한정택 선생님처럼 지역 출신은 아니나 처가가 당시 화성군 우정면 조암리였다. 그때나 지금도 삼괴 지역의 중심 읍내, 시가지다. 그런 인연도 있고 본인이 천도교인이어서 지역 내 뿌리 깊은 천도교의 역사와 활약상을 생생한 증언으로 지역 역사를 구술 채록한다. 1970년대 일로 그 책이 바로 『제암, 고주리의 3.1운동 일제의 학살 만행을 고발한다(미래문화사. 1983)』'이다.

이 책은 지역에 관한 대중 역사서가 전무하던 시절에 그래도 전국적인 인지도가 있는 역사적 사건인 제암리, 고주리 일제 학살 만행 사건을 주제로 펴낸 종합적 구술사 채록서이다. 이 조사와 책으로의 발행은 이후 지역 역사를 밝히는 과정에서 연구자와 관계자들에게는 성경과 같은 입지를 가지게 되었다. 현재도 당시 생존자들을 중심으로 구술된 내용이라서 이를 대체할 수 있는 기록과 내용은 거의 없다고 본다.

이렇게 시작된 그의 업적은 화성문화원 지역향토사 연구위원, 문화원 연간지 집필위원 등으로 90년대 활동하면서 화성문화원, 1996, 『화성(華城)의 얼 향토사료집』을 공저로 연구 편찬하고 직접 「왜 우정, 장안면을 삼괴(三槐)라 부르는가」 라는 삼괴지역의 연원이 되는 삼정승설에 대한 실증적 연구조사기록을 남겼다. 이 글은 삼괴지역의 연고가 되는 월사 이정구, 양파 정태화, 하계 김상로에 대한 지역 내 실증적 조사로 이루어졌으며, 실제로 이들 조선시대 재상들인 인물들이 지역에서 연고를 유지하고 있었다는 것을 실증하였다는데 의의가 있다.

화성시 주곡리 구슬마을은 3.1운동 당시 화수리주재소 일제 순사를 처단하는데 앞장선 독립운동가 차희식 선생이 살았던 전주이씨 집성촌이다. 이 마을 출신 사운 이종학은 우리에게는 초대 독도박물관장, 서지학자로 알려졌고 특히 수원에서 그 의미와 영향이 큰 인물이다. 또한 그의 호가 '사운(史耘)'인데 이는 '역사를 김맨다'는 뜻으로 그가 평생을 두고 역사자료를 찾아 헤맨 생을 잘 보여주는 호이다. 그가 그토록 찾아다닌 기록들이 이순신 자료를 시작하여 독도 자료가 큰 역할을 하였고 한일 역사적 갈등 과정에서 우리 영토 수호 의지를 감정 만이 아닌 역사적 근거를 통한 반박에 큰 기여를 하였다. 따라서 사운 선생은 삼괴에 담기에는 삼괴를 넘어 대한민국, 세계를 바라본 인물이다.

따라서 그의 행보는 현재 대한민국 독도박물관과 수원광교박물관에 그의 평생의 자취를 남기고 있다. 수원광교박물관은 그가 돌아가고 기증한 유물을 수원박물관이 받아서 일부 특별 전시하다. 제대로 유물 소장과 보관, 그리고 전시를 위해 마련된 공간이다.

이종학은 자신의 특기를 살려 이순신, 독도 관련 자료수집 능력을 삼괴 4.3항쟁인 3.1운동 자료를 찾는데도 큰 역할을 하였다. 특히 1989년 4월 13일 동아일보 기사에는 이에 대한 기사가 실려있다.

화성 수촌, 화수리 일제만행 자료발견

사료연구가 이종학씨 서울대도서관서

뉴욕서 간행된 영문판 '한국의 사례' 책

사진함께 잔학상 상세히 기록

수원근교에 있는 수촌리(경기도 화성군 장안면)와 화수리(화성군 우정면)는 근처의 제암리와 함게 3.1운동 당시 일본경찰에 의해 무차별 학살이 자행된 곳.

이곳 수촌리와 화수리의 일제만행현장을 담은 70년전의 사진이 최근 자세한 현장기록과 함께 학계에 공개됐다.이 사진은 3.1운동 2년 뒤인 1921년 미국 '뉴욕'에서 간행된 '한국의 사례(The Case OfKorea)'라는 책속에 실려있는 것으로 사료연구가 이종학씨가 서울대 도서관에서 관계자료를 살펴보던중 찾아냈다.

'헨리 정'이라는 저자가 영여로 쓴 이책은 주로 한국내 일본 식민지통치의 잔학상을 사진과 함께 소개하고 있는데 필자 '헨리 정'은 한국인인 것으로 학계에 알려져 있다.

사진 가운데 수촌리의 만행사진은 마을 전체가 불에 타 곳곳에 불탄 가옥의 잔해가 널려있는 모습을 담고있다.또한 저자가 쓴 사진 설명에는

'햄릿의 망령이 아름다운 수촌마을을 덮고있다. 전체 마을의 42채 가옥중에서 34채의 가옥이 파괴되고 단지 8채의 가옥만이 남았다'

고 쓰여있어 당시 일제의 잔학상을 쉽게 짐작하게 한다.

한편 화수리 현장사진은 가옥들이 불에 타 흔적만 남아있고 장독대 위의 용기들이 어지럽게 흐트러져 있는 모습이다.마당옆에 심어져 있던 나무들은 불에 타버려 앙상한 가지만이 남아있고 곳곳에 가재도구들이 널려있는 모습이다. 사진설명은 '화수리마을은 일본의 야만적인 군대들이 오기전까지 그림처럼 평온한 마을이었으나 일본군대들은 마을전체를 잿더미로 만들었다'고 적고 남아있는 것은 단지 몇개의 장독들이라고 소개했다.

이책의 저자인 '헨리 정'은 학살이 자행된 직후 미국과 캐나다 선교사들과 같이 이 두 곳을 방문, 목격한 현장기록을 다음과 같이 적고 있다.

'수촌리의 생존자 가운데 몇몇 나이 많은 여성들은 비탄에 빠져 넋을 잃은채 길가에 앉아있었으며 어린이들은 들판에 나가 풀속에서 무엇인가 뜯고 있었다. 틀림없이 그들은 먹을 것을 찾고 있는 듯했다. 우리들이 다가가자 마을 주민들은 우리에게 몰려들어 자신들이 당한 일들을 얘기하려고 애를 썼다.'

이 책을 학계에 공개한 이종학씨는

'책의 내용 중에는 수촌리 학살사건이 지금까지 알려진 4월 15일이 아닌 6일로 되어있으며 화수리 사건 역시 4월 4일이 아닌 4월 11일로 되어 있어 사건 발생의 정확한 날짜를 가려내는 작업이 필요하다'

고 밝히고 있다.

현재 수촌리에 있는 3.1운동기념비에는 학살 사건의 발생일자가 4월 5일로 적혀있으며 국내에 출판된 3.1운동 관련서적에도 같은 날짜로 알려져 왔다.당시 일제에 의한 학살사건은 3.1운동 과정에서 화성군 우정면과 장안면 주민 3천여 명이 대규모 시위를 감행하고 화수지서를 습격, 순사부장을 살해한데 대한 일본경찰의 보복조치로 일어난 것.

특히 1919년 4월 15일 발생한 제암리사건은 마을 교회안에 주민들을 가두고 불을 지른 후 총으로 학살한 사건으로 널리 알려졌으나 수촌리와 화수리사건은 그 실상이 정확히 파악되지 않고 있다.

*사진설명 3.1운동당시 일제의 대표적인 학살현장이었던 화수리(위편)와 수촌리의 피해현장.

홍찬식 기자

1989년 4월 13일 목요일 『동아일보』 제20779호

이러한 삼괴의 역사가들이 위기 투합한 것이 있다.

바로 '삼괴 4.3항쟁'이다.

삼괴 4.3항쟁은 1919년 4월 3일 수원군 우정면과 장안면 일대에서 발발한 3.1만세 운동이다.

1919년 4월 3일 아침부터 각 동리 구장들은 마을 사환을 시켜 주민을 동원하고 각 몽둥이를 준비시켜 공세적 시위계획을 수립하여 시위에 들어간다. 주곡리의 차희식, 김흥식, 장소진, 장순명 등이 오전 8시경 “각 집집마다 1명 이상씩 나오라 만약 나오지 않으면 집에는 방화하고 가족은 타살한다고 외쳤다.” 이와 더불어 석포리 구장 차병한은 엄성구를 시켜 “주곡리의 차봉습이 많은 동민을 데리고 장안면사무소로 몰려간다.”, “자기 마을에서도 가기로 하였으니 각 동민에게 빠짐없이 전달해 달라”고 하여 마을 사환이 북을 쳐 주민을 모았다. 이와 함께 수촌리 구장 백낙렬은 이원준과 정형영을 금의리 구장 이해진은 김백천을 장안리 구장 김준식은 박복룡에게 각각 마을 사환인 이들을 시켜 주민들을 금일시위에 참여하라고 전달했다. 독정리 구장 최건환은 사환 이고두쇠를 시켜 장안리 구장에게 “면사무소와 주재소를 때려 부수니 몽둥이를 들고 오도록 전달했다. 수촌리와 석포리, 주곡리에서 출발한 시위대가 오전 10시경에 장안면사무소에 도착했을 때는 가는 길에 주민이 더해져 200여 명이었다. 차병한, 차병혁이 장안 면장 김현묵에게 참여 할 것을 촉구하는 한편 선두에 서게 하여 만세를 불렀다. 다시 시위대가 쌍봉산으로 이동하고 그 사이 남은 시위대가 장안면사무소와 문서, 집기류 등을 파괴, 전소하였다. 이어 쌍봉산에서 모여 만세를 부르고 화수리로 몰려가 화수리 주재소를 파괴하고 주임순사 가와바타를 처단한 주민들은 일단 해산한 후 저녁을 먹고 남산에 모여 군대와의 회진에 대하여 상의하였다

국사편찬위원회, 1994『韓民族獨立運動史資料集』19,20

4.3항쟁은 흔히 현대사의 큰 비극인 제주 4.3항쟁을 이르는 명칭이다. 이 글에서는 1919년 3.1운동 와중에 수원지역 현 화성시 우정읍과 장안면 지역에서 있었던 일제에 맞서 대규모 항쟁을 벌였던 3.1운동을 이 지역의 옛 명칭이자 고유한 '삼괴(三槐)'라는 지명을 붙여 항쟁이 발발한 역사적 시점인 1919년 4월 3일을 기념하여 '삼괴 4.3항쟁'으로 한다.

일반적으로 당시 역사를 처음 학술적 검토를 했던 것은 독립운동기념관 연구원 이정은이 처음 '수원군 우정.장안면의 3.1운동'이라고 한 이래 그 배경사적 연구를 한신대 서굉일 명예교수가 밝혔고, 수원시 학예사 이동근이 천도교의 주도성을 밝혔다. 특히 수원대 박환 교수는 당시 주민들이 보다 철저하고 능동적이고 주체적인 운동성을 파악, 주목하여 이 글에서 이야기하는 '항쟁'이라는 용어로 이날의 역사를 더욱 선명하게 밝혔다.(화수리 항쟁)

따라서 이러한 연구성과를 바탕으로 '삼괴 4.3항쟁'이라고 한다. 지역의 대표 명칭이 과거 수원에서 화성시로 변화한 가운데 수원으로 할지 화성으로 할지 고민하였지만 삼괴의 역사성을 더 강화하는 차원에서 당시 사람들의 지역 명칭으로 널리 알려지고 대표성을 갖는 '삼괴'로 한다.

삼괴 지역에 발발하고 대규모 항쟁을 전개되었던 만세시위는 현재 화성시를 주도로 3.1운동 100주년 사업에서 3.1만세길이 조성되고 가와바타 순사가 처단되었던 곳에 방문자 센터를 개소(화성시 우정읍 화수리) 하여 많은 방문자들을 맞이하고 있다. 또한 화성의 3.1정신과 역사성은 제암리순국기념관을 더욱 확장하여 개관(2024) 한 화성시독립운동기념관(화성시 팔탄면 제암리)으로 오늘에 이르고 있다.

삼괴 4.3항쟁 : 네이버 블로그

대한민국 민족운동의 대표적인 역사적 사건이 3.1운동이고 이를 적극적으로 펼친 지역이 수원군이었고 그 대표적인 곳이 삼괴였다. 이러한 역사성에도 불구하고 삼괴 4.3 항쟁을 기념할 수 있는 기념비가 없었다.(1974년 수촌리 3.1운동 기념비는 건립됨) 이때 팔을 걷어붙이고 나선 이가 바로 1988년 화수국민학교로 부임한 박창규 교감(추진위원)이다. 그가 이렇게 나서게 된 것은 1989년 1월 말 화수리 전직 경찰 출신 송영은의 주선으로 일본 취재팀이 3.1운동 당시 수원군에서 타살된 사강장 시위의 노구치 순사부장과 이곳 화수리에서 처단된 가와바타 토요타로 순사를 취재하러 들른 이들을 맞이하면서이다.

"박선생, 일본에서 독립운동 조사하러 왔다는데 박선생이 제일 잘 알잖아"라며 송영은 노인의 소개로 시작된 취재팀 응대는 그러나 그해 9월 발령 받자 마자 맞이한 그에게 지역에 대한 정보가 부족했다. 그때 학교 유치원 교사의 동네 살던 90세 시어머니를 알게 되고 이를 주선하고자 했는데 그만 고령으로 돌아가면서 부랴부랴 자료를 챙겨 취재팀을 만나면서 순간 부끄럽다는 생각이 들었다는 것이다. 일본인들도 70년이 넘는 일을 이렇게 찾으러 오는데 우리는 증거를 떠나서 아무런 표식이나 기념이 될 만한 것이 없다는 생각에 화수국민학교 교장선생님 퇴직을 기념해서 가칭 '3.1독립운동기념비'를 하나 세우자 마음 먹은 그였다.

따라서 박창규는 이를 도모하고자 나서서 함께한 이들이 사운 이종학(독도박물관장, 3.1운동 기념비 건립 발기인대표)과 호악 한정택(석천국민학교 교장, 3.1운동 기념비 건립 발기인대표 ) 등과 일을 도모한다. 이들은 삼괴 출신으로 삼괴 4.3항쟁을 역사적 유산으로 전승하고자 노력하였다.

특히 이를 위해 박창규는 지역에서 잘 알려진 이종학을 수원에서 만나 일을 추진하던 중 이종학은 지역 여론 및 조직 등을 위해 적극 추천한 인물이 바로 조암에 처가가 있던 연구자 김선진( 3.1운동 기념비 건립 추진위원회 자문위원)이다. 김선진은 앞서 1970년 초부터 10년 간 3.1운동에 대한 종합적 구술사 채록을 하여 '제암,고주리의 3.1운동 일제의 학살만행을 고발한다(미래문화사. 1983)'라는 중요 저작을 남겼다.

마침내 이들의 노력으로 1989년 건립 추진 위원회를 발족하고 그 취지문을 한정택이 썼다. 그리고 지금의 화수리 주재소 터(현 화수초등학교)에 '3.1독립운동기념비'를 세웠다. 기념비문은 이종학이 지었다.

3.1 독립운동 기념비 건립 취지문

1919년의 3•1독립운동은 우리 민족사에서 뿐만 아니라 세계 약소민족의 독립운동사에도 영원히 빛날 자랑스러 운 민족의 의거였습니다. 우리 고장에서도 당시 일제에 항거하여 거면적으로 대대적인 독립만세의 횃불을 드높 이 밝혔던 것입니다.

우리 삼괴 지역에서는 우리나라 어느 지역보다도 규모면에서나 방법면에서나 대대적이고 격렬한 시위였습니다.

모두 아시는 바와 같이 왜놈들의 기록이 증명하듯 그 규모에 있어서는 2,000명이라는 대대적인 시위 군중이었 고 우리 시위 군중에게 만행을 한 화수경찰관 주재소 왜경순사부장 가와바타를 타살하고 주재소를 불태우는 등 선열들의 열기는 그칠 줄 모르고 더욱 확산되어 우리 고장 명산 쌍봉산에 집결하여 온 세상이 뒤흔들릴 정도로 독립만세를 외쳤던 것입니다.

이에 당황한 일제는 조직적이고 그 규모 또한 전국에서 가장 큰 이 고장의 독립운동 지사들을 보복하려고 일본군 수비대를 투입하여 화수리 송종혁씨를 사살하는 등 많은 사상자는 내고 화수리에서 27채의 가옥을 완전히 불태 우고 수촌리에서도 34채의 가옥에 불을 질러 잿더미로 만들고 더 나아가 제암리에 이르러 잔인하고 악랄한 방법 으로 대량 살상의 참극을 빚어내고 말았던 것입니다. 따지고 보면 사실 수촌리나 제암리의 참극의 진원지는 우리 우정면 화수리 사건이었던 것입니다.

그러나 그때로부터 70년이란 세월이 흘러 당시의 산 증인들은 모두 사라져가고 조상들의 그 빛나는 위업들은 세 월의 흐름과 함께 우리 주면이나 뇌리에서 점점 사라져 가고 있습니다. 민족정신을 기릴 기념비 하나 없이 선열 들의 혼백을 달랠 표적 하나 없이 세월의 흐름과 함께 영영 묻어버려야만 할 것인가? 자문자답할 때 우리들 이 고 장 후세들로서는 너무나 부끄럽고 안타까운 일이 아닐 수 없습니다.

이에 우리 발기인 일동은 뒤늦게나마 크게 느낀 바 있어 선열들의 원한과 피눈물이 서렸던 현장에다 독립기념비 를 건립하여 선들의 넋을 위로하고 자라나는 후세들에게 조상들의 얼을 이어받도록 하고자 이에 발기하오니 본 취지에 찬동하시어 적극 동참하시어 주실 것을 간곡히 부탁드리는 바입니다.

1989년 6월

발기인 대표 한정택 김순중 이종학 김현구

우정면 이장단 송영휘 외 43명

『국향(菊香)』에 수록된 것을 현대 맞춤법에 따라 정리. 취지문은 2본으로 전해지는데 이는 한정택이 지은 것이다. : 화성시, 화성문화원, 2023, 우정마을지 우정마을탐구생활1

'주저리주저리(역사)' 카테고리의 다른 글

| 백년 동안의 증언 (0) | 2024.01.12 |

|---|---|

| 효자 이곤 선생 이야기(문화의 뜰 93호, 화성문화원) (0) | 2022.06.30 |

| 화성일기 이희평 이야기 (0) | 2022.06.09 |

| 간도참변의 친일 경찰, 그리고 친일 청산 (0) | 2021.03.04 |

| 우리동네 양산동 (0) | 2021.01.28 |